이찬(李燦, 1910년 1월 15일 ~ 1974년 1월 14일)은 일제 시기와 해방 후 북한에서 활동한 시인이다. 몇 편의 희곡도 썼다. 개명전의 이름은 이무종(李務鍾)이고, 일제시기 아오바 가오리(靑葉薰)라는 창씨명도 썼다. 1946년 북한에서 국가처럼 가장 중요하게 불리는 <김일성 장군의 노래>를 작사했다. 그는 해방 전에는 일제에 협력하는 친일 작가로, 해방 후에는 김일성을 찬양하는 어용 문인으로 굴절된 삶을 살았다.

생애

- 이찬〈4〉(李燦) 한국민족문화대백과사전

- 이찬 (시인) 위키백과

- 일제감시대상인물카드 이찬(李燦) 한국사데이터베이스 : 1933년 1월 10일 동대문서 촬영 사진

- 일제감시대상인물카드 이찬(李燦) 한국사데이터베이스 : 1933년 1월 15일 서대문형무소 촬영 사진; 1934년 9월 5일 만기 석방

친일 시문

이찬이 지은 친일 시문으로 아래와 같은 것들이 알려져 있다.[1]

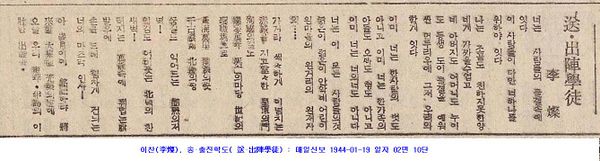

- 이찬(李燦), 「송출진학도(送∙出陣學徒)」 매일신보[每日申報] 1944년 01월 19일 2면 10단

- 이찬(李燦), 「영예의 전범을」(원문 일어), 『동양지광(東洋之光)』 昭和19(1944)년 3월호

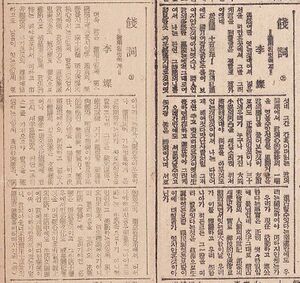

- 이찬(李燦), 「전사(餞詞) [상] - 징용(徵用)된 벗에게」 매일신보 1945년 02월 14일 2면 10단

- 이찬(李燦), 「전사(餞詞) [하] - 징용(徵用)된 벗에게」 매일신보 1945년 02월 15일 2면 10단

우리가 현재 활동하고 봉공한다는 사실은 정히 떳떳한 일임에 틀림업네. 문자 그대로 전고(前古) 미증유(未曾有)의 인류 새 세기, 방가(邦家)의 새 역사가 실로 신비적인 속도로 창조되면서 있는 위대한...... 우리가 이를 체험하고 우리 또한 나아가 적던 크던 그 일역(一役)을 맡아 할 수 있다는 것은...... 국민되었던 보람이 이에 더할 자가 있지 않을 것이 아닌가.

친일 희곡

이찬(李燦)이 일제시기에 쓴 희곡으로 아래 4편이 알려져 있다.[3]

- <세월>(『조광』, 1943.5~6)

- <보내는 사람들>(『신시대』, 1944.8)

- <이기는 마을>(『춘추』, 1944.10)

- <사랑의 전선을 넘어서[愛線を越 へて]> 『조광』 5․6월 합병호 (1945년 6월 발간) : 창씨명 아오바 가오리[靑葉薰]로 발표

해방 후

- 『문화전선(文化戰線)』, 창간호 북조선예술총연맹(北朝鮮藝術總聯盟) 1946.7.25 - 국립중앙도서관

- p.75 : 이찬(李燦), 《藝術領域의 審査問題와 그뒤에오는 것》

- p.114 : 이찬(李燦), 《승리의 기록(勝利의 記錄)》

- 巨流 (8.15해방 1주년 기념시집) 8.15 해방 1주년 기념 중앙준비위원회, 1946.08.15

- 李燦篇 = p.13 / 대지의 찬가 = p.15 / 승리의 기록 = p.19 / 비력(悲歷)의 종언 = p.21

- 『우리의 太陽 : 김일성장군 찬양특집(金日成 將軍 讚揚特輯)』, ([平壤] : 北朝鮮藝術總聯盟, 1946. 8.15) : 국립중앙도서관

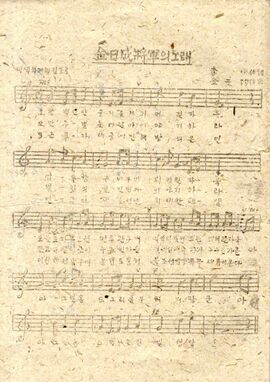

- p.16 : 이찬(李燦) 작사, 《김일성 장군(金日成將軍)의 노래》

- pp.20~21 : 이찬(李燦), 《찬 김일성 장군(讚金日成將軍)》

- 이찬 시집(李燦 詩集) 『승리의 기록(勝利의 記錄)』 1947년 9월5일 평양 문화전선사(文化戰線社) - 국립중앙도서관

장군이 오시는 것은 아아무도 몰렀으나

장군이 오신 것은 누구나 알었다.

장군은 가릴 수 없는 우리의 빛!

장군은 감출 수 없은 우리들의 태양!

....

누구나 장군은 젊다한다

그렇다 장군은 젊다 (우리의 장군이 늙어서야 되랴!)

만고풍상 혈전혈투의 과거가 그렇고

오매에도 못잊든 개선조국의 오늘을 더욱 -

.....

장군은 바쁘다 바뻐야 한다

(긔억하자!) 장군은 우리만의 장군이 아니요

장군은 남조선도 빛일 남조선도 빛어야할

아아 삼천리 완강토의 위대한 태양!

참고 자료

- 네 개의 이름을 가진 시인 이찬 : 김응교 교수 '이찬과 한국 근대문학' 출간 연합뉴스 2007/03/14

각주

- ↑ 親日派群像 > 豫想登場人物 親日派 群像(上) > 二. 自進協力者와 威脅에 依한 被動協力者⑤ > 3. 言論界, 文人界, 演藝界 關係 人物② > 李燦(시인) 한국사데이터베이스

- ↑ 귀축(鬼畜) 미영(米英) : 미국과 영국을 귀축(鬼畜)이라 칭한 것임.

- ↑ 윤진현, 일제 말 조선인을 위한 차선의 모색과 그 한계 - 해방 전 이찬의 시와 희곡 민족문학사연구 2016, vol., no.60, pp. 359-404 (46 pages)

- ↑ 『우리의 太陽 : 김일성장군 찬양특집(金日成 將軍 讚揚特輯)』, ([平壤] : 北朝鮮藝術總聯盟, 1946. 8.15) : 국립중앙도서관 : p.16