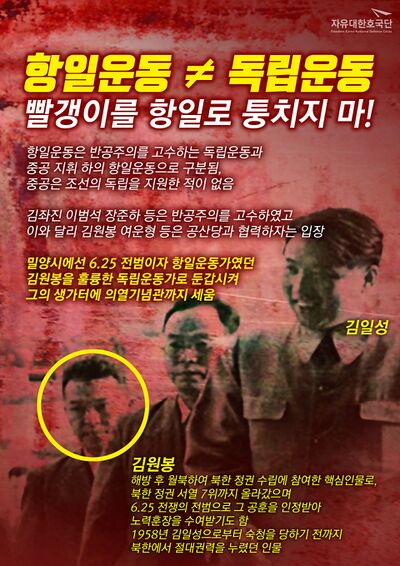

| 김원봉 金元鳳 | |||||||

국가검열상(國家檢閱相) |

|||||||

수상 |

김일성(金日成) |

||||||

부수상 |

|||||||

국가기획위원회장 |

|||||||

민족보위상, 국방상 |

|||||||

북한 제2대 로동상 |

|||||||

|

|||||||

수상 |

|||||||

주석 |

|||||||

기본 정보 |

|||||||

본명 |

|||||||

국적 |

|||||||

출생일 |

1898년 9월 28일 |

||||||

출생지 |

대한제국 경상남도 밀양군 부내면 내이리 (현 경상남도 밀양시 부북면 감천2길 30-2) |

||||||

사망 |

1958년 11월 (60세) 숙청되어 처형됨 |

||||||

사망지 |

|||||||

정당 |

|||||||

군사경력 |

중일 전쟁, 한국 전쟁 |

||||||

학력 |

밀양공립보통학교 중퇴 동화중학교 중퇴 |

||||||

부모 |

김주익(부) 이경념(모) |

||||||

형제 |

김경봉(동복 아우) 김익봉(이복 서제) |

||||||

배우자 |

최동선(삼혼) 박차정(재혼 및 사별) |

||||||

자녀 |

2남 |

||||||

친인척 |

김철화(친조부) 김주오(친숙부) |

||||||

상훈 |

조선민주주의인민공화국 로력훈장(1952년, 1958년) |

||||||

별명 |

최림(崔林)·진국빈(陳國斌)· 왕세덕(王世德)·김암일(金岩一)·이충(李冲)·

왕석(王石)·김설봉(金雲峰)·김국빈(金國斌)·진충(陳冲)·김약삼(金若三)·김세량(金世樑) |

||||||

김원봉(金元鳳, 1898 ~ 1958)은 경남 밀양 출신의 공산주의 계열 항일운동가로[1], 호는 약산(若山)이다.[2] 해방 후 남한에서 정치활동을 하다 1948년 4월 남한의 5.10 총선에 반대하던 김구, 김규식 등과 함께 남북협상 참석차 평양으로 갔다가 귀환하지 않고 북한에 남았다. 북한 초대 내각의 국가검열상(國家檢閱相)이 되었다. 이후 1958년 숙청되었는데, 처형되었다는 설, 자살했다는 설이 있다.

항일만 하면 빨갱이도 북한군으로 쳐들어 왔어도 괜찮다는 정신나간 생각으로 이 사람을 영화나 드라마에서 영웅화 주인공으로 띄우고 있으니 제정신인가 싶다.

문재인은 김원봉이 국군의 뿌리라고[3] 국립현충원에서 발언했는데, 이 사람이 있던 조선의용대가 조선의용군이 되고 이게 남침 당시 서울을 점령했던 인민군 4사단의 모체인데 도대체 문재인이라는 인간은 제정신인가 간첩이 대통령이 된 게 아닌지 의심이 된다. 조선의용대가 한미동맹의 초석이라는 데 도대체 어떤 논리구조에서 그런 소리를 입밖에 내는지 입에서 나오는 거라고 다 말이 아닌데 이런 자가 일국의 대통령이라는 것에 한국인의 한사람으로서 수치스러운 감정을 감출 수가 없다.

생애

- 김원봉(金元鳳, 1898 ~ 1958) 한국민족문화대백과사전 - 한국학중앙연구원

- 김원봉(金元鳳, 1898 ~ 1958) 위키백과

- 해외사료총서 37권 러시아국립사회정치사문서보관소 소장 북한 인물 자료 Ⅰ > 김원봉(Ким Вон Бон) 한국사데이터베이스

- 주익종, 김원봉 독립운동의 실체 : 1930년대부터 공산주의 운동, 臨政 파괴 획책 월간조선 2019년 6월호

- ⊙ 의열단, 임시정부 반대해 臨政 요인들에 대한 테러 시도說, 이승만에게 현상금 내걸기도

- ⊙ 김원봉이 설립한 것으로 알려진 조선의용대는 중국 정부가 주도해 만든 중국군 산하 정치선전대

- ⊙ 중국공산당의 기만으로 조선의용대 빼앗긴 후 궁여지책으로 臨政 참여… 日帝 패망 무렵 다시 臨政 해체 요구

김원봉은 중국의 국민당 정부, 대한민국 임시정부와도 관련을 맺었지만 갈등관계에 있었고, 중공당과도 관련을 맺었다. 임시정부 요인으로도, 순수한 연안파로도 보기 어려운 어중간한 위치에 있었다. 중국시절이나 해방 직후 남한에서 그의 정치적 행보는 공산주의자에 가까웠다.

1945년 12월 말 모스크바 3상회의에서 한반도 신탁통치를 결의하자 그는 연말까지는 적극적으로 반탁을 주장하다[4] 이듬해 1월 초에 다른 공산주의자들과 함께 찬탁으로 태도를 표변하였다. 그후 그는 반탁운동에 대해서 흥선대원군의 쇄국정책 비기고 "프랑스 함대와 미국 함대를 격퇴시킨 병인양요(1868년)와 신미양요(1871년)는 그 나름대로 민족적, 국수주의적 견지에서 통쾌한 일이었지만, 그러나 세계 정세에서 살펴보면 민족의 장래를 그르치게 한 어리석은 짓이었다.[5]"고 하면서 그다지 관계도 없는 사례를 끌어와 자신의 태도 돌변을 합리화시켰다. 공산주의자들이 처음에는 모두 반탁을 주장하다 일제히 찬탁으로 돌아선데는 소련의 지시가 있었다.

1948년 4월 월북

해방 후 그는 서울에서 정치활동을 하다 1948년 4월 남북협상차 김구, 김규식 등이 북한을 방문할 때 백남운(白南雲)과 함께 그들보다 앞서 4월 6일 평양에 도착했으며[6][7], 서울로 돌아오지 않고 북한에 남았다. 그가 평양에 갔다가 갑자기 북한 잔류를 결정했다고 보기는 어려우므로 오래전부터 북한으로 갈 생각을 하며 서울에서 활동을 했을 것으로 보인다. 북한을 위해 활동했을 가능성도 있다. 남북협상 참여는 그에게 몰래 월북하는 것보다는 자연스럽고 명분있게 월북할 수 있는 좋은 기회가 된 셈이다.

1948년 8월 25일 조선최고인민회의 제1기 대의원 선거에서 남한지역 대표로 선출되었다.[8][9] 이어 9월 10일 북한 정권이 공식 출범할 때 초대 내각의 국가검열상(國家檢閱相)이 되었다. 국가검열상은 국방상 역할도 했다는 기록이 있어[10] 그는 6.25 남침에도 깊이 간여했을 것으로 보인다.

김원봉의 숙청

김원봉이 1950년대 말 북한의 권력층에서 밀려나 숙청 당한 것은 확실하지만, 정확히 언제 무슨 죄목으로 무슨 형을 받았는지는 불명이다. 1958년 사형 당했다는 설과 자살했다는 설이 있다.[11][12] 그의 사위가 1960년 4월 18일 평양 법정에서 사형선고를 받았다는 증언이 있다.[13]

평양 주재 소련대사 푸자노프의 일지 기록

평양 주재 소련대사 푸자노프[14][15]의 일지 1958년 10월 1일자와 24일자에 김원봉의 해임과 체포에 대해 나온다.

- [발굴] "김원봉, 남쪽으로 도주하고자 온갖 방법 사용" 오마이뉴스 2019.04.12

- 평양 주재 소련대사 <푸자노프 일지> 기록... 김광운 교수 "조선노동당 가입 안 해"

정창현 평화경제연구소 소장이 발굴해 학계에 보고한 뒤 기자에게 제공한 <푸자노프 일지>(1958년 10월 24일자)에는 "김달현은 미국인들과 연결돼 있고 최근의 체포 직전에 남쪽으로 도주하고자 온갖 방법을 사용한 전 최고인민회의 부위원장 김원봉(현재 체포돼 있음)과 교류했다"라고 기록돼 있다.

김원봉이 신변의 위협을 느꼈는지 남쪽으로 가려고 온갖 시도를 했다는 진술이 인상적이다. <푸자노프 일지>는 평양 주재 소련 대사였던 알렉산드르 푸자노프가 일기 형식으로 북한 정계 동향을 기록한 것이다. 그는 평양 주재 당시 당·군·정의 고위 간부들을 자주 만나 북한 내부 사정을 청취하고 이것을 본국에 보고하는 한편, 일지 형식의 기록으로 남겼다......

<푸자노프 일지>는 김원봉의 해임과 죄목에 대해서도 기술하고 있다.

- "최고인민회의 정기회의에 참석하였다. (...) 회의에서는 상들의 이동에 대한 정령과 옛 중앙통신사 사장 박무, 옛 강원도인민위원회 위원장 문태화, 최고인민회의 상임위원회 부위원장 김원봉(옛 남조선인민공화당 위원장) 등을 반국가적 및 반혁명적 책동의 죄를 물어, 그들의 대의원 권한을 박탈한다는 정령을 비준하였다." ( 1958년 10월 1일자 <푸자노프 일지>, 괄호 안은 푸자노프의 기록)

푸자노프의 1958년 10월 24일자 일기에 김원봉이 현재 체포되어 있다고 했으므로, 그때까지는 생존해 있은 것으로 보인다.

- 국사편찬위원회 한국사데이터베이스

- 북한관계사료집 75 조선민주주의인민공화국 주재 소련 대사의 일지 3 > 조선민주주의인민공화국 주재 소련 대사 푸자노프 일지(1958년 9월 29일~10월 17일) > 10월 1일

- 북한관계사료집 75 조선민주주의인민공화국 주재 소련 대사의 일지 3 > 조선민주주의인민공화국 주재 소련 대사 푸자노프 일지(1958년 10월 18일~11월 3일) > 10월 24일

- 전현수, 『북한현대사 관련 러시아 기록사료(Russian Archives) 조사연구 - 구소련 군정문서.외교문서(1945-1960)를 중심으로』 기초학문자료센터 (KRM)

- 북한현대사 관련 러시아 기록사료(Russian Archives) 조사연구 - 구소련 군정문서.외교문서(1945-1960)를 중심으로 17 : 푸자노프 일지 원문

- 북한현대사 관련 러시아 기록사료(Russian Archives) 조사연구 - 구소련 군정문서.외교문서(1945-1960)를 중심으로 20 : 푸자노프 일지 번역문

김원봉의 실제 행적

- [진명행의 역사저널] 김원봉, 그는 누구인가 1 - 히스토리타임즈 Apr 10, 2019

- [진명행의 역사저널] 김원봉, 그는 누구인가 2 - 히스토리타임즈 Apr 10, 2019

- 김원봉 : 진명행의 역사저널 (페이스북) 2019년 4월 9일

- 진짜 6.25를 말한다 - (4) 조선의열단의 민낯 이승만TV 2019. 10. 18

- 진짜 6.25를 말한다 - (5) 해방 전 '기회주의자' 김원봉의 실정 이승만TV 2019. 10. 25.

일본 자료

일제는 김원봉을 임시정부 산하의 공산주의자로 기록했다.

- 1944년 12월의 일제 기록에 충칭(重慶) 정권하 소재 임시정부는 김구를 수괴로 하는 민족주의파와 김원봉을 수괴로 하는 공산주의파 양 진영이 분립하여 과거 20년간 대립해 오고 있다고 함.[1]

임시정부 요인 이광제(李光濟)의 보고서에 김원봉은 위장한 공산주의자로 적시

임시정부 간부였던 이광제(李光濟, 1899~1969)(신공제)가 중국 국민당 정부의 간부 주가화(朱家驊, 1893~1963)에게 보낸 1943년 9월 24일자 보고 및 건의서에 임시정부의 김구와 김원봉(김약산)의 주도권 다툼과 분규가 심하고, 김원봉은 공산주의자이지만 아닌 것처럼 위장하고 있다고 했다.

- 발신일 : 1943년 9월 24일 / 발신자 : 이광제(李光濟, 1899~1969)(신공제) / 수신자 : 주가화(朱家驊, 1893~1963)

- .....[하략]

- 제자 李光濟 올림 32년(1943) 9월 24일

첨부:보고서 1부

- 보고

一. 최근 重慶(충칭)과 그 부근에 거주하고 있는 한교사회에는 몇 가지 사건이 발생하여 분규가 더욱 격화되었습니다. 그 가운데 중요한 내용을 보고 드리도록 하겠습니다.

- 첫째, 이른바 김약산 계열의 김구 계열에 대한 암살음모 사건입니다. 다만 그 진상이 어떠한지는 국외자들로서는 도저히 알 길이 없습니다.

- 둘째, 김구(金九) · 박순(濮純)[16] · 조완구(趙琬九)[17] 등이 국민당중앙이 한국임시정부에 제공한 보조비 가운데 10만 원을 횡령한 사건입니다.

- 셋째, 국민당중앙이 추가로 지원한 20만 원을 김구 일파가 횡령한 사건입니다. 이 문제는 오철성(吳鐵城)[18] 비서장의 함전(函電)이 공개되면서 비로소 그 진상이 밝혀지게 되었습니다.

- 넷째, 吳 비서장의 주선으로 총재께서 한국혁명당 영도인 6명을 접견하신 일입니다.

이상 4가지 사건으로 인하여 지금 한국혁명당 내부의 분란이 극에 달하였습니다.

......[중략]

四. 공산당인 김약산은 일찍이 중공의 수괴인 賀龍과 葉挺을 따라 江西에 잠입하여 반국민당 활동을 전개했습니다. 후일 北平으로 잠입한 김약산은 공산당 간부를 훈련시키기 위해 레닌학교를 열기도 했습니다. 대대적인 공산당 숙청운동이 전개되자 더 이상 북평에서 활동할 수 없게 된 김약산은 몰래 南京으로 가 황포군관학교 동기생인 酆悌 · 鄧杰(藤傑) 등의 소개로 군관학교 특별반에 입학하여 공산당의 외피를 벗은 듯 위장했습니다. 이후 김약산은 내심으로는 여전히 마르크스레닌주의를 신봉하면서 겉으로는 민족혁명을 부르짖었습니다. 이 무렵 황포군관학교 출신 중국인 동기생들의 경제적 도움으로 간부학교를 개설한 김약산은 마르크스이론 교육에 치중하였습니다.

김약산 일파를 핵심으로 하는 민족혁명당은 마르크스레닌주의에 근간을 두고 있습니다. 따라서 민족혁명당의 조직과 정책은 완전히 공산당을 모방한 것입니다. 인민전선, 민족전선연맹, 반파시스트운동 등등이 민족혁명당의 중심공작이라 할 수 있습니다. 총서기제를 채용하고 있는 민족혁명당의 총서기를 장기간 맡고 있는 김약산은 코민테른이나 중국공산당이 반포하는 신정책이나 신구호를 즉시 채용하여 추진하고 있습니다. 따라서 한인사회에서는 이들을 ‘숨은 공산당’ 혹은 ‘회색분자’라 부르고 있습니다.

해방 후 남한에서 김원봉에 대한 지지도

미 군정청 홍보처가 1947년 5월 서울에 거주하는 1,000명을 대상으로 시행한 대통령 후보자에 대한 여론조사[19]지지도이다.

| 대통령 후보자 | 여론조사 지지도 |

|---|---|

| 이승만 | 43.9% |

| 김규식 | 18.5% |

| 여운형 | 17.5% |

| 김구 | 15.2% |

| 허헌[ |

1.3% |

| 조소앙[ |

1.3% |

| 김원봉 | 0.9% |

| 김성수 | 0.7% |

| 박헌영 | 0.4% |

김원봉의 번역서

6.25 때 미군이 노획한 북한 문서 속에는 김원봉이 번역하여 1947년 북한에서 간행한 책들이 있다. 이때는 그가 서울에서 정치활동을 할 때인데, 서울 아닌 평양에서 책을 간행한 것으로 보아 월북 전에도 그는 평양과 깊숙한 관계를 맺고 있었다는 증거로 보인다.

- 쁘. 뜨. 로야놉쓰끼 저, 김원봉(金元鳳) 역, 伯林陷落, 朝蘇文化協會中央本部 (1947.6.30) / National Archives and Records Administration

- 김원봉(金元鳳) 역, 평화조약, 로동신문사 발행, 1947 / National Archives and Records Administration

김원봉 미화 영화, 드라마 제작 봇물

근자에 와서 좌파 정치권은 물론이고, 문화계에서도 김원봉 띄우기가 성행하고 있다. 문제는 김원봉을 다루는 영화나 드라마가 고증없이 고의적으로 허구적인 스토리를 만들어 그를 미화하여, 관객들이 그것을 사실로 믿게 만드는 것이다. 이들의 최종 목표는 김원봉을 건국유공자로 서훈하는 것으로 보이며, 문재인도 노골적으로 그런 주장을 했다. 이들이 김원봉을 내세우는 이유는 결국 대한민국 부정으로 귀결된다.

영화 "암살"

2015년 개봉 영화 "암살"에서 배우 조승우가 의열단장 김원봉 역을 맡았으며, 1200만 넘는 관객을 동원했다. 영화에 나오는 김원봉의 대단한 항일 업적은 대부분 허구이고, 김원봉 등이 벌인 암살이나 폭파 시도는 실제로는 대부분 실패했다.

- 文대통령, 김원봉 영화 보고 '포상' 언급...집권 후 서훈 추진 조선일보 2019.06.06

- 사실과 허구의 영화도 구분 못하는 저능아로 보인다. 영화보고 탈원전 밀고 나가는 것도 그렇고....

보훈처가 김원봉의 서훈 근거로 영화 '암살' 활용

- “보훈처, 김원봉 서훈 근거로 영화 ‘암살’ 1200만 관객 제출”[20]

- 영화 관객수가 1200만명이면 국가 유공자로서의 자격이 생긴다는 이 황당하고 경험해보지 못한 나라.

영화 "밀정"의 진실은?

영화 "밀정"은 2016년 개봉되었다.

- 영화 "밀정" : 진명행의 역사저널 (페이스북) 2019년 4월 13일

- 영화 "밀정" 속편 : 진명행의 역사저널 (페이스북) 2019년 4월 13일

- 【한줄 결론】이 영화는 등장인물의 연관성과 사건의 발단만 일치하고, 90%는 허구임.

영화 속 인물에 해당하는 실제인물과 배역은 다음과 같다.[23]

| 실제인물 | 영화속 인물 | 배우 |

|---|---|---|

| 김원봉 | 정채산 | 이병헌 |

| 황옥 | 이정출 | 송강호 |

| 김시현 | 김우진 | 공유 |

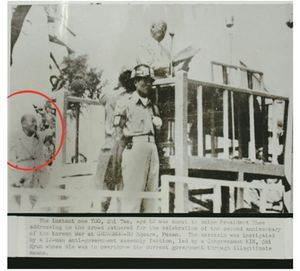

영화 밀정에 나오는 김원봉 휘하의 의열단원 김시현(金始顯, 1883~1966)은 같은 의열단원 유시태(柳時泰, 1890~1965)를 사주하여 1952년 부산에서 열린 6.25 남침 2주년 행사에서 연설하는 이승만 대통령에 대한 저격을 시도했다. 권총의 불발로 실패로 끝나고 두 사람은 사형을 선고받았으나 무기로 감형되었다 4.19로 풀려났다.[21][22] 전쟁 중 대통령에 대해 암살을 시도한 이들의 배후에는 북으로간 김원봉이 개입되어 있었는지도 모른다.

MBC 40부작 대하드라마 〈이몽(異夢)〉

MBC TV는 2019년 5월 4일부터 김원봉의 일대기를 다룬 40부작 대하드라마 〈이몽(異夢)〉을 내보내기 시작했다.

- 멜로보다 못한 시청률의 200억 대작 ‘이몽’ 전라매일 2019년 06월 25일

- 김원봉 모델 드라마 '이몽' 시청률 폭망! 광고 바닥! MBC 천억 적자, 흔들! (진성호의 직설) 2019. 6. 28

논란

오늘날 남한에서 김원봉은 실제와는 다르게 터무니 없이 과장, 미화되어 선전되고 있고, 이로 인한 논란도 많다. 박근혜 정부시절 국사교과서 국정화에도 그렇게 반대하던 문재인이 최고 권력자가 되어 본인이 역사를 제멋대로 재단하는 것도 북한과 닮은 꼴이다.

- 文대통령, 현충일 추념사서 '北 6·25 서훈자' 김원봉을 '국군 창설의 뿌리'로 인정 조선일보 2019.06.06

- 이념대립 넘자던 文 '김원봉 발언'… 대한민국만 더 갈라놨다 ... - 조선일보 2019.06.07

- 북한 초대 내각의 국가검열상(國家檢閱相)이 '국군 창설의 뿌리'라니 국군이 인민군이 되고, 김정은이 국군통수권자가 된 것인가?

- 與 "김원봉, 친일경찰에 뺨맞고 쫓기듯 北으로…애달프다" 조선일보 2019.06.06

- "친일 경찰에 뺨맞고 월북, 김일성의 남침에 반대해 숙청"은 확인 안돼 조선일보 2019.06.08

- 친일 경찰에 뺨맞고 월북, 김일성의 남침에 반대해 숙청됐다는 말은 근거가 제시된 적이없는 남한 종북 좌파들이 지어낸 소설이다. 아무데나 친일파 타령하는 것은 좌파들의 종특이다.

- 김원봉 누구길래, '암살' 조승우·'이몽' 유지태…무장투쟁 독립운동가 한국경제 2019.06.07

- 이인호(서울대 명예교수), [誌上강연] 김원봉 논란과 대통령의 역사인식 월간조선 2019년 8월호

- 문재인, 대한민국을 어디로 끌고 가는 것인지 솔직히 말해야

- ⊙ 문재인 대통령, 1948년 건국 부정하고 대한민국 건국·발전에 공헌한 사람들은 ‘친일파’로 낙인찍어… 부역자·월북자들에게는 관대

- ⊙ 현충일의 김원봉 미화 발언, 무지에서 나온 실수인가 국민의 애국 의식 수준을 가늠하기 위한 의도적 도발이었나?

- ⊙ 북한에 흡수통합되어 중국·북한과 유사한 사회가 되는 것이 우리 국민이 진정으로 원하는 길인지 솔직히 물어야

- ⊙ 김원봉을 대한민국의 영웅으로 받들려는 사람들은 김원봉과 똑같은 운명 맞을 것이라는 각오해야

그 자리에 나왔던 전몰(戰歿)장병들의 유족(遺族)은 물론 아직도 6・25의 상흔(傷痕)을 안고 사는 모든 애국시민의 항의가 거세게 일자 청와대는 김원봉에게 독립유공자로 훈장을 추서(追敍)하려던 보훈처의 계획에서 일단 발을 빼는 것으로서 재빠른 진화에 나섰습니다. ‘애국 활동을 평가하는데 보수와 진보를 가릴 필요가 없고 사회통합을 이룩하겠다는 취지에서 나온 발언이었을 뿐이니 김원봉에 대한 서훈 추서 계획을 유보하는 것으로 현충일 추념사 논란은 접고 넘어가자’는 것이 청와대와 여권(與圈)의 입장입니다.

- [김원봉 논란] 김구 "臨政을 눈엣가시로 여긴 사람", 장준하 "판에 박힌 공산분자" 조선일보 2019.06.08

- [단독] 김원봉, 6·25때 北장관 맡아 군수 지원… '南 점령지 통제' 지휘도 조선일보 2019.06.08

- 김원봉이 국군의 '모체'라고? [문갑식의 진짜 TV] - YouTube

북한사람들의 김원봉에 대한 기억

- 북한사람들의 김원봉의 기억? 김일성의 세파드, 살인괴수 (NKTV #304:: 2019년 6월7일 1부방송) 김흥광튜브

북한정권수립에 철저히 공헌하고 김일성의 충실한 칼잡이로서 무고한 북한주민들을 수없이 살륙한 김원봉을 북한사람들은 지금도 생생히 기억한다.

독립운동사의 과대망상증

잘 알려진 독립운동사의 주요 전투들은 터무니없이 부풀려진 것이 대다수이다. 인물에 대한 평가도 이승만은 극도로 폄하되고, 김구나 김일성, 김원봉 등은 지고지선의 항일 영웅으로 날조되고 있다. 마치 이런 사람들 때문에 나라를 되찾기라도 한 듯하다.

참고 자료

- [김기철의 뉴스 저격] 조선의용대의 진실 : 조선의용대원 80%가 결성한 조선의용군, 北인민군의 뿌리가 됐다 조선일보 2019.06.14

- 문갑식, 영화의 단골 소재 의열단장 김원봉은 누구 월간조선 2016년 10월

- 김삼웅, 약산 김원봉 평전, (시대의창, 2014-07-07)

- 조선민주주의인민공화국 국가검열상 김원봉 평정서 : 북조선 주재 소련민정국장 N. 레베데프(Н. Лебедев) 소장 작성

함께 보기

각주

- ↑ 1.0 1.1 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B02031290100、本邦内政関係雑纂/植民地関係 第五巻(A-5-0-0-1_1_005)(外務省外交史料館)」 標題:18.朝鮮及台湾在住民政治処遇調査会二回総会ニ於ケル会議要録/6 朝鮮及台湾在住民政治処遇調査会第二回総会ニ於ケル会議要録の6 - 昭和19年(1944)2月8日~昭和19年12月19日

- ↑ 호의 취지는 명확하지 않으나, 일본인 성씨로 와카야마(若山)가 있다.

- ↑ "광복군 창설일을 국군의 날로" 김원봉이 부른 국군뿌리 논쟁, 중앙일보, 2019.6.14

- ↑ 해방조선에 再전개되는 결사적 조국부흥운동, 탁치반대 國民總動員委員會 결성 자유신문 1945년 12월 30일 : 柳林, 崔東旿, 申翼熙, 趙擎韓, 金奎植, 金九, 趙素昻, 金元鳳(金若山), 金朋濬, 嚴恒燮

- ↑ 정경모, 찢겨진 산하 - 김구,여운형,장준하:구름 위의 정담 (기획출판 거름, 1986) 36페이지

- ↑ 金元鳳·白南雲 兩氏 平壤安着 부산신문[釜山新聞] 1948-04-10 일자 1면 6단

- ↑ 자료대한민국사 제6권 > 1948년 04월 12일 > 민전 산하 각 단체대표 80명이 남북협상참석차 평양출발 발표 서울신문 1948년 04월 14일

- ↑ 자료대한민국사 제8권 > 1948년 08월 25일 > 남한지역 조선최고인민회의 제1기 대의원 선거에서 선출된 대의원 명단 한국사데이터베이스

- ↑ UN의 한국문제처리에 관한 미국무부문서 5(대한민국사자료집) > 최고인민회의 선거관련 정보 1948-09-02 : 한국사데이터베이스

- ↑ [김기철의 뉴스 저격] 조선의용대의 진실 : 조선의용대원 80%가 결성한 조선의용군, 北인민군의 뿌리가 됐다 조선일보 2019.06.14

- ↑ 북한 최고인민회의 상무부위원장 김원봉의 숙청(1) RFA 2018-07-03

- ↑ 북한 최고인민회의 상무부위원장 김원봉의 숙청(2) RFA 2018-07-10

- ↑ 秘話(비화) 金日成(김일성)과北韓(북한) 前(전) 北韓軍(북한군) 師團(사단)정치위원呂政手記(여정수기) <15> 1990.07.15 동아일보 7면 : 사형수 중에는 金元鳳(김원봉) 선생의 사위도 있었다.

- ↑ Alexander Puzanov(1906~1998) Wikipedia

- ↑ [북한 어제와 오늘] 아프간‧北의 비극과 소련 대사의 ‘우유부단’ By 이휘성(국민대학교 책임연구원) DailyNK 2021.08.18

- ↑ 박찬익 (朴贊翊, 1884~1949) - 한국민족문화대백과사전

- ↑ 조완구(趙琬九, 1881~1955) - 한국민족문화대백과사전

- ↑ 오철성(吳鐵城, 1883~1953) 維基百科 / 우톄청 나무위키 / Wu Tiecheng Wikipedia

- ↑ 공동위원회 사업 재개 이후 남․북조선 상황에 대한 정보 1947.06.05 : 스티코프가 전연방공산당(볼셰비키) 중앙위원회 수슬로프와, 연해주군관구 사령관 메레쯔코프에게 올린 보고서.

- ↑ 지상욱 “보훈처, 김원봉 서훈 근거로 영화 ‘암살’ 1200만 관객 제출” 헤럴드 경제 2019-06-11

- ↑ 21.0 21.1 ‘이승만 암살 시도’ 사진 미국서 공개 경향신문 2015년 04월 22일

이승만 대통령 암살시도 순간 포착한 사진 공개 연합뉴스TV 2015. 4. 21. - ↑ 22.0 22.1 당시 관련 신문 기사: 李大統領狙擊事件遂求刑(이대통령저격사건수구형) 金始顯柳時泰(김시현유시태)에 死刑(사형) 1952.09.04 동아일보 2면 / 金始顯(김시현)·柳時泰(유시태)에死刑(사형)! 1953.04.08 경향신문 2면

- ↑ ‘밀정’ 감상 전 인물 분석…실존 인물 vs 배우들 스포츠 경향 2016.09.07