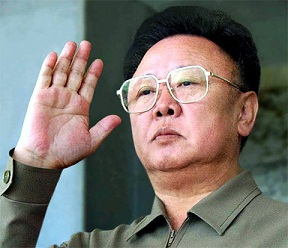

| 김정일 金正日 | |

조선민주주의인민공화국의 제2대 최고지도자 |

|

조선로동당의 제2대 총비서 |

|

기본 정보 |

|

본관 |

|

출생일 |

1941년 2월 16일 |

출생지 |

소련 라즈돌노예 |

사망일 |

2011년 12월 17일 (70세) |

사망지 |

조선민주주의인민공화국 평양 |

본관 |

|

학력 |

김일성종합대학 정치경제학과 |

부모 |

|

배우자 |

홍일천(이혼), 성혜림(사별), 김영숙(재혼), 고용희(사별), 김옥(재혼) |

자녀 |

|

김정일(金正日, 1941년 2월 16일 ~ 2011년 12월 17일)은 김일성의 장남으로 1994년 7월 8일 김일성이 사망한 시점부터 북한의 최고 권력을 세습하여 2011년 12월 17일 사망시까지 조선민주주의인민공화국(이하 북한)의 최고 권력자였다. 그는 1967년 갑산파(甲山派) 숙청 후부터 김일성의 후계자로 지명(세자로 책봉)되어 차츰 권력을 확장하여 1980년대에는 실질적으로 김일성을 능가하는 권력을 갖게 되며 김일성은 허수아비로 전락하였다. 2009년 1월 8일 셋째 아들 김정은을 권력을 세습할 후계자로 지명하였다.[1][2]

김정일에 대한 고증

김정일에 관한 북한의 주장은 조작된 것이 많으므로 진실을 가리는 고증이 필요하다.

출생

북한은 김정일이 1942년 2월 16일 백두산 밀영에서 김일성과 김정숙(金正淑, 1917~1949) 부부의 장남으로 태어났다고 주장한다. 그러나 그의 생년과 출생지는 모두 조작이다. 남한의 친북학자들도 차마 그의 출생지가 북한 주장대로 백두산 밀영이라고 하지는 못하나, 생년은 북한의 주장을 그대로 따라서 1942년생이라고 하는 경우가 많다. 그는 실제로는 1941년 2월 16일 생이나, 후계자로 결정된 후인 1982년부터 1912년생인 김일성과 소위 꺾어지는 해(5년 단위로 크게 기념하는 해)를 맞추기 위해 생년이 1942년이라고 조작하였다. 조선중앙방송은 1981년 2월과 1982년 2월 2년 연속으로 김정일 40회 생일 방송을 내보냈다고 한다.[4][5] 이어 1984년 발간 된 김정일의 전기 <김정일 지도자>에서 ‘백두산의 항일유격대 밀영에서 탄생했다”고 처음으로 언급하며 김정일의 출생지를 백두산 밀영으로 못 박고 있다.[6]

- 참고 : 김정일의 출생 연도에 대한 고증

황장엽은 한국 망명 후에 김일성이 김정일의 출생지를 백두산으로 조작하는 구체적 과정을 폭로한 바 있다.[7][8][9]

위에서 언급한 바와 같이 김일성이 1940년 이후부터는 소련 땅으로 넘어가 88특수여단에서 소련군 대위로 복무하면서 김정숙과 결혼하여 김정일을 낳았고, 그 이름을 소련식으로 <유라>라고 불렀다는 것은 이미 다 알려진 역사적 사실이다. 이에 대하여서는 처음에 김일성도 부인하려고 하지 않았다. 그런데 빨치산투쟁 역사의 왜곡이 성과를 거두는데 따라 김일성과 김정일의 욕망은 더 크게 자라났다. 그리하여 김정일은 1942년에 백두산 밀영에서 낳았다는 전설을 만드는 데로 한 걸음 더 전진하게 되었다.

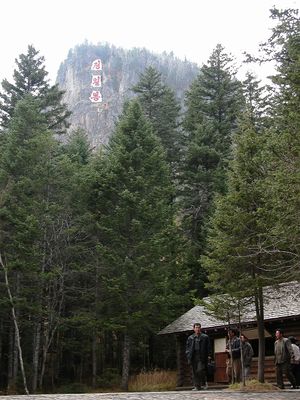

삼지연 휴양소에 가서 휴양하고 있던 김일성은 어느 날 항일빨치산 참가자들을 불러 김정일이 탄생한 백두산 밀영자리를 찾아내라고 과업을 주었다. 그들이 없는 것을 찾아 낼 수 없는 것은 뻔하다. 그렇게 되자 김일성은 아무래도 내가 직접 찾아내야 하겠다고 하면서 주변을 돌아다니다가 경치가 좋은 곳을 찾아내어 여기가 밀영지였다고 지적한 다음, 그 뒷산을 <정일봉>이라고 이름지어 주었다.

당중앙의 당역사연구소에서는 거대한 화강석 바위를 구해 다가 거기에 엄청나게 큰 글자로 <정일봉>이라고 새기고, 그것을 산봉우리에 올려다 붙이는 어려운 공사를 진행하였다.[10] 그리고 그 밑에 <백두산 밀영 고향집>이라는 것을 건설해 놓고[11], 이 집에서 김일성과 김정숙이 같이 살면서 사령부를 표시하는 붉은 깃발을 띄우고 빨치산 투쟁을 지도하였으며, 김정일은 여기서 태어나 빨치산들의 총소리를 들으며 자라났다고 선전하게 되었다. 김일성이 1940년말에 소련 땅에 넘어갔다가, 1945년 9월에 처음으로 평양에 들어왔다는 것이 역사적 사실인데 어떻게 1942년에 백두산 밀영에서 김정일을 낳았단 말인가.김정일의 출생지를 백두산으로 조작한 것은 김일성 일족을 소위 백두혈통이라고 꾸며대어 세습을 정당화하기 위한 방편이다.

그의 실제 출생지는 당시 김일성이 소련에 있을 때이므로 소련의 어느 지역일 것이다. 이 경우도 김일성이 소속되었던 제88 독립보병여단(第88獨立步兵旅團, 88-я отдельная стрелковая бригада, 88th Separate Infantry Brigade), 통칭 88여단이 있던 하바로프스크 인근 아무르 강변의 뱌츠코예( Вя́тское, Vyatskoye) 마을이라는 설[12], 김일성이 소련으로 도피하여 처음 머물렀던 남야영(南野營, B 야영)이라는 설, 또 중앙아시아의 사마르칸트라는 설 등 3가지가 있다. 일반적으로 88여단이 있던 뱌츠코예라고 주장하는 사람이 많으나, 김정일이 태어날 무렵 김일성 부부가 머물렀던 곳은 뱌츠코예 마을이 아닌 남야영이 있던 우수리스크 인근의 라즈돌노예(Раздольное, Razdolnoye) 마을로[13], 당시 지명은 하마탄(Хаматан, Hamatan, 虾蟆塘)이었다[14]. 김일성은 88여단이 창설되던 1942년 7월 남야영에서 뱌츠코예 마을로 이주하였으므로 김정일의 생년이 1941년이든, 1942년이든 관계없이 당시 김일성 부부는 라즈돌노예 마을의 남야영에 있었고, 이곳이 김정일의 출생지임에 의심의 여지가 없다. 뱌츠코예 마을은 김정일의 출생지가 아니라 유년기를 보낸 곳이다.

김일성 회고록 ⟨세기와 더불어⟩ 8권에는 김일성이 1941년 초의 겨울을 B야영(남야영)에서 보냈다고 하면서 김정일은 1942년 2월 16일 백두산 밀영에서 태어난 것처럼 말했다. 그러나 주보중(周保中)의 ⟨동북항일유격일기(東北抗日遊擊日記)⟩에는 그가 뱌츠코예 마을의 북야영(A 야영)에서 1942년 1월 12일부터 1월 19일까지 남야영을 방문하고 돌아온 일을 기록하면서 거기서 김일성도 만났다고 하였다.[15] 따라서 김일성은 1942년 1월에도 백두산이 아닌 남야영에 있은 것이 확실하므로 김정일이 설사 1942년생이더라도 남야영에서 태어난 것이지 어떤 경우에도 백두산에서 태어났을 수는 없다.

김정일이 실제 출생한 집 위치와 사진

김정일이 라즈돌노예 출생인 것은 의심의 여지가 없으며, 그가 태어난 집의 건물도 그대로 남아 있다.

- 참고: 김정일 생가

김영삼 정권 시절 안기부 직원이 당시까지 생존해 있던 김정일이 출생할 당시 아기를 받았던 조산원 엘냐를 찾아가서 증언을 듣고 현지 확인을 하고 왔다고 한다.[16][17] 그러나 통일부나 안기부에서는 이에 대한 어떠한 공식적인 설명도 내놓은 바가 없다. 다만 이를 아는 연해주 관광객들이 김정일 생가를 더러 찾고 있고, 사진도 찍어와 인터넷에 올리고 있다. 구글맵에도 김정일이 태어난 집이라는 설명을 붙인 건물 사진을 올려놓고 있다.

낙후한 한국 학계나 언론에서는 아직도 다수가 김정일 출생지는 88여단이 있던 뱌츠코예 마을이라고 주장하고 있다. 백두산 밀영이라는 주장이 학계 다수 설이 아닌 것만도 다행이라 해야 할지...

- Ulitsa Lazo 88, Razdol'noye, Primorskiy kray, 러시아 692488 : 좌표 43°33'32.2"N 131°55'16.5"E (구글맵 김정일이 실제 출생한 집의 위치)

- 러시아 연해주(Primorskiy kray) 라즈돌노예(Razdol'noye) 라조 가(Ulitsa Lazo : Lazo St.) 88번지

- 라즈돌노예 기차역에서 큰 길(Ulitsa Lazo)을 따라 동쪽으로 800 여 m 가서 북쪽으로 난 골목으로 들어서면 바로 나옴.

- 큰길에서 김정일이 출생한 집으로 들어가는 골목 초입에서 바라본 구글 스트리트 뷰 : 골목길 왼편에 보이는 건물 중 안쪽이 88번지임.

- 건물 이미지 1 구글맵

- 건물 이미지 2 구글맵 : 김정일이 태어난 집이라는 이미지 설명이 나옴.

- 건물 이미지 3 구글맵

- 건물 이미지 4 구글맵 : 김정일이 태어난 집이라는 이미지 설명이 나옴.

- 건물 이미지 5 구글맵 : 김정일이 태어난 집이라는 이미지 설명이 나옴.

- 김정일이 실제 출생한 방의 위치 88 숫자가 쓰인 바로 위 2층방임 : 김정일이 태어날 때 아기를 받은 조산원 엘냐의 증언에 의한 것임.[16][17]

- 김정일이 실제 출생한 방 : 2018년 8월 사진 88이라는 번지가 적힌 표지판이 새로 교체되어 있고, 그 바로 오른 쪽 방에서 김정일이 태어남.

- 김정일이 실제 출생한 방 : 2017년 7월 23일 사진 2층 왼쪽 끝 방. (88이라는 번지가 적힌 오른쪽)

김정일이 태어난 건물은 1937년 가을 스탈린이 고려인을 중앙아시아로 강제 이주시킨 이후 빈집으로 남아있었는데, 1940~41년 만주서 도망쳐온 빨치산들 중 결혼한 사람들의 숙소로 쓰였다고 한다.[18]

북한이 조작한 김정일의 출생지 백두산 밀영과 정일봉

김정일이 후계자로 결정이 된 후부터 북한은 그가 백두산 밀영 출생이라고 조작하기 시작했다. 1984년 발간 된 김정일의 전기 <김정일 지도자>에서 ‘백두산의 항일유격대 밀영에서 탄생했다”고 처음으로 언급하며 이후 김정일의 출생지를 백두산 밀영으로 못 박고 있다.[6] 그러나 김정일이 백두산에서 출생했다는 주장은 1982년에 이미 나온 것으로 보인다.[19] 오늘날에는 김일성 일족을 백두혈통이라고 자칭하고 있기도 하다. 그러나 김정일은 태생적으로 백두산과 아무런 연고도 없다. 김일성은 만주의 백두산 인근 지역 안도현, 무송현, 장백현 등지에서 빨치산 활동을 한 적이 있는 것은 사실로 보이나 깊은 백두산 속에 다 밀영을 만들어 두고 있었다는 것은 조작이다. 보급품 조달도 어렵고, 일본군을 만날 일도 없는 깊은 산속에 숨어서 무슨 항일투쟁을 했다는 말인가? 백두산은 깊은 산 속에 은둔해 사는 은자라면 모를까 항일투쟁한다는 사람이 밀영을 꾸려서 머물만한 장소는 아니다.

더구나 김일성은 1925년 초 외가인 칠골을 떠나 부모가 있는 만주 장백현으로 가기 위해 압록강을 건너면서 조국이 해방되기 전에는 돌아오지 않겠다고 맹세했다고 선전하고 있는데, 조선 땅인 백두산 속에 밀영을 꾸리고 있었다는 말과 앞뒤가 맞지도 않는다. 또한 백두산 밀영 주장은 1945년에 조선으로 개선했다는 주장과도 당연히 맞지 않는다. 북한의 주장 중에 사리에 맞는 것이 얼마나 있겠는가?

- 구글맵 정일봉 : 41°51'50.7"N 128°09'19.8"E : 오른편 아래 쪽에 김정일 출생지로 조작해 놓은 밀영과 길이 보인다.

- 北 "김정일 백두산생가 방문 엿새만에 1만명 돌파" 연합뉴스 2011-12-25 11:29

- Kim Jong-il birthday roundup (2.16) : 김정일의 출생지로 잘못 알려진 뱌츠코예 마을의 88여단 터 및 조작한 출생지 백두산 밀영 위성 사진

- 北, 김정일 생가 주장 ‘백두산 밀영’ 등 행군 진행 DailyNK - 2014.02.03

- 김정은 출생지 우상화 시작?…”강동군 생가 건립” DailyNK - 2010.10.13 - 백두산 밀영, 정일봉 사진 나옴.

유년기

김정일의 어릴 때 이름은 소련식의 유라(Юра, Yura)였는데, 이는 유리(Юрий, Yuri)의 애칭이며, 해방 후까지 한동안 이 이름을 썼다. 흔히 소련에 있을 때 김정일의 정식 이름이 유리 일세노비치 킴(Юрий Ирсенович Ким, Yuri Irsenovich Kim)이었다고 말한다. 그러나 소련군에 있을 때 김일성의 이름은 김일센(Ким Ир Сен, Kim Irsen)이 아니라 진지첸(Цзин Жи Чен 또는 Цзин Жичэн, Jing Zhichen)이었으므로[22][23][24] 김정일의 이름도 유리 지체노비치 진(Юрий Жичэнович Цзин, Yuri Zhichenovich Jing)이었을 것이다. 김일성은 북한에 온 뒤인 1945년 10월 2일부터 Ким Ир Сен(Kim Irsen)으로 이름을 바꾸어 쓰기 시작했으므로[24][25] 그때부터 김정일의 소련식 이름도 유리 일세노비치 킴(Yuri Irsenovich Kim)으로 바꾸어 적었을 것이다.

1942년 7월 하바로프스크에서 북동쪽으로 70 km 가량 떨어진 아무르 강변 뱌츠코예 마을의 북야영에 88여단이 창설되면서 김일성 일가는 라즈돌노예의 남야영을 떠나 뱌츠코예로 이주한다. 뱌츠코예에서 1944년 김정일의 남동생 슈라(Shura, Alexandre의 애칭)가 태어났다. 김정일이 뱌츠코예에서 태어났다고 증언한 사람들도 슈라의 출생과 혼동했을 가능성이 크다.

해방 후 김일성은 뱌츠코예의 88여단을 출발하여 9월 19일 원산항으로 입북한다. 아내 김정숙은 두 아들 유라와 슈라 및 다른 88여단 대원들 가족과 함께 1945년 11월 25일 함경북도 웅기항으로 들어왔다.[26]

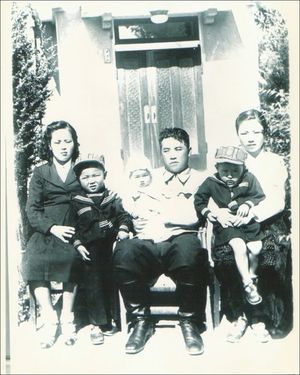

오른편 사진은 1946년 김경희의 100일 기념으로 찍은 김일성 가족 사진인데[27], 3자녀 유라, 슈라, 김경희(1946년 5월 30일 ~ )가 모두 나오는 유일한 사진으로 보인다.

당시 김일성 관저에는 고바야시 가즈코(小林和子)라는 일본 여자가 가정부로 있으면서 가사 일과 자녀를 돌보는 일을 도왔는데, 오른 편 사진의 맨 오른 쪽에 슈라를 안고 있는 여자가 고바야시일 가능성이 있다. 고바야시가 언제 일본으로 귀국했는지는 명확하지 않으나 1948년 9월 북한정권 수립 이전일 것으로 보인다.[20]

슈라는 어릴 때 평양의 노동당사 건물 앞 분수대에 빠져 익사했는데, 김정일이 밀어넣어 죽였다는 주장이 있으나[28][29], 사실이 아니라는 반론도 있다.[30] 당시의 노동당사 건물은 일제시대 상품진열소 건물로, 지금은 당창건사적관으로 되어 있다. 일제시대에 그 앞에 분수대를 만들었으나[31], 슈라가 익사한 후 철거했다고 하며, 지금은 없다. 당시 김일성이 살던 자택도 노동당사 건물에서 서쪽으로 100 m 정도 떨어진 지근 거리에 있었으며, 지금도 보존되어 있다고 한다.[32][33]

김일성은 종교가 없는 것으로 알려져 있으나, 아들이 익사한 당시 서울서 조계종 스님을 모셔다 죽은 아들을 위한 재를 올리게 했다고 한다.[34]

6.25 전쟁 중인 1951년 3월 1일에 부산의 국제신보는 체포된 김일성의 전속 간호사 조옥희(趙玉姬)의 증언을 보도하는데, 김일성의 자녀로 11세된 아들 김유나(Kim Yu-na), 5세인 딸 김경자(Kim Kyong-cha)가 있다고 하였다.[35][36] 이것은 김정일이 북한 외부의 언론에 보도된 최초의 사례인데, 이로보아 그는 한국전 당시까지도 김유라로 불리고 있었으며, 동생 김경희의 처음 이름은 김경자일 가능성이 있다. 이것은 그의 처음 이름이 소련식인 유라로 확인되는 최초의 명문기록으로 백두산 밀영 아닌 소련에서 태어났다는 명백한 증거이다.

동생 김슈라의 한국식 이름이 김만일(金萬日)[37][38] 또는 김평일(金平日)[39][40][41]이라고 주장하는 사람이 많다. 그러나 김정일의 이름이 1951년에도 소련식의 유라였다는 것을 감안하면 1947년 익사한 슈라에게는 한국식 이름은 없었을 가능성이 크다.

모친 김정숙 사망

김정일이 8세 때인 1949년 9월 22일 모친 김정숙이 사망한다. 사인에 대해서는 여러 가지 설이 있으나 명확하지 않다.[42][43][44]

김일성은 김정숙 사망후 몇달 뒤 인 1950년 1월 15일 부수상 홍명희(洪命憙)의 딸과 재혼한다.[45][46][47][44] 홍명희의 딸이 김일성과 결혼했다는 것은 잘 알려지지 않았다. 그녀는 심장이 약했다고 하며 정확한 시기는 미상이나 아마 6.25 전쟁 중 어느 때 사망한 것으로 보인다. 모친 사망 후 김정일을 돌본 사람은 잠시 계모가 되었던 홍명희의 딸과 강길복이다.[48]

박갑동(朴甲東, 1919~ )에 의하면 1948년 4월 남북협상에 참석하러 평양으로 갔다 북한에 눌러앉아 부수상이 된 홍명희는 이에 감격하여 쌍둥이 딸 둘을 김일성 관저에 가정부로 들여보냈다 한다.[49] 그 중 한명이 김일성과 결혼한 것이다. 김일성과 홍명희의 딸과 관련해서는 다른 루머도 있지만 확인 불가능하다.[50]

이후 김일성은 비서였던 김성애(金聖愛, 1924 ~ 2014)와 관계를 가지게 되고 그녀가 임신을 하게되자 1952년경 비밀리에 결혼을 했고, 1958년 김성애와 사이에 태어난 자녀들을 포함한 가족사진을 공개하면서 재혼을 공식화했다 한다.[51]

모친의 사망은 어린 김정일에게 큰 충격을 주었고, 이후 계모 김성애와의 갈등이 성장기의 그의 성격 형성에 큰 영향을 미친 것으로 보인다.

김일성이 김성애와 관계를 가지기 시작한 것은 김정숙 생전인 1940년대 말부터라는 주장도 있다.[43] 이때문에 김정숙과 심한 가정불화가 있었다고 하니, 이것이 김정일이 계모 김성애를 증오하게 된 이유일 수도 있다.

수학기

김정일은 유치원부터 평양 제4인민학교, 평양 제1중, 남산 고급중학교를 차례로 졸업했다.[52]

남산 고급중학교

김정일은 1957년부터 1960년까지 남산 고급중학교(남한의 고등학교 과정)를 다녔다. 당시 학교 기록에 그는 1941년생이고 이름은 '김유라'로 되어 있었다고 한다.[53][54][55] 조선혁명박물관에 진열된 김정일과 관련된 사적물들 가운데 남산중학교 과정에 대한 자료가 거의 없는데 원인이 당시 성적기록부나 출석부를 비롯한 학교 문건들에 1941년생이고 이름이 '김유라'로 되어있기 때문이라 한다.

- 김정일과 남산중학교 2017-03-28

김정일은 1959년까지 김유라의 이름으로 학교를 다닌 것이 확인되므로[57] 1960년 7월에 김정일(金正一)로 개명한 것은 사실일 것이다.[58] 이로 미루어보면 형제들 이름에 '일(一 혹은 日)'을 항렬 글자로 쓴 것은 김정일보다 김성애의 아들인 이복 동생 김평일(金平一, 1954 ~ )이 먼저인 것으로 보인다.

1959년 김일성의 소련방문 수행

김일성은 1959년 1월 27일 ~ 2월 5일 간에 열린 제21차 소련 공산당대회[59]에 참석하기 위해 모스크바를 방문했는데, 그때 남산 고급중학교 학생이던 김정일(유라)도 따라 갔다.[60]

황장엽(黃長燁)도 당시 김일성을 수행했는데, 그때의 일에 대해 다음과 같이 말했다.[61][62][63][64]

여기서 나는 김정일이 앞으로 반드시 자기 삼촌을 내쫓고 자리에 앉게 될 것이며 혹 <그 이상의 것>도 할 수 있지 않겠는가 하는 예감을 가졌다. <그 이상의 것>이란 권력의 세습을 의미하는 것이지만 그때는 설마 그렇게 까지야 되지 않겠지 하고 생각하였다.

나는 김정일에게 모스크바 종합대학에 유학할 것을 권고하였으나 그는 정치는 아버지에게서 배워야 하며 아버지의 일을 돕기 위해서는 유학하여서는 안 된다는 의견이었다. 당시 김정일의 모든 언행으로 보아 권력을 세습적으로 승계 하는데 있어서는 김일성보다 김정일이 더 주동적 역할을 하였을 것으로 추측된다.어린 김정일의 이런 행동은 계모 김성애와 이복 동생들 때문에 자칫하면 자신에게서 멀어질 수도 있는 부친의 관심을 붙잡아 두기 위한 본능적인 것으로 보인다.

김일성 일가의 가정교사를 지낸 탈북 학자 김현식 교수는 Foreign Policy 기고문에서 김정일의 어린 시절에 대해 다음과 같이 말한다.[65][66]

김 교수는 17살이던 김정일 위원장이 통통하고 붉은 볼에, 질문 하나하나에 조심스럽게 대답하는 수줍은 소년이었다고 기억했습니다.

김 위원장은 러시아어 독해와 번역은 실수 없이 해냈지만, 회화 실력은 떨어져서 더듬거리며 답했습니다.

김 교수는 50년 가까운 세월이 지난 지금도 당시 김 위원장이 서툰 러시아어로 말한 답변을 기억하고 있었습니다. 김 위원장은 김 교수의 질문에 "나는 누구보다 아버지를 사랑하고 존경합니다" "나는 남산고급중학교를 졸업하고 김일성 종합대학에 입학할 계획입니다" "나는 운동을 하는 것보다 영화를 보는 것을 더 좋아합니다"라고 답했습니다.김일성 대학에서 수학

김정일은 황장엽의 모스크바 종합대학 유학 권유를 뿌리치고 정치는 아버지에게 배워야 하며, 아버지의 일을 돕기 위해서는 유학을 가서는 안된다는 의견으로[61], 김일성 종합대학에 입학하고 졸업했다.

후계자로 결정

김정일은 삼촌 김영주 및 계모 김성애의 아들인 이복 동생 김평일과의 후계 경쟁에서 이들을 밀어내고 1974년 2월 제5기 8차 당 전원회의에서 김일성의 공식 후계자로 내정됐다[67]. 또한 김정일과 동명의 사람들에게 개명을 강요하고, 김정일에 대한 우상화도 시작했다.[68][69] 이 해에 김정일의 사진도 외부로 처음 공개되었다.[70][71][72] 1976년부터 김정일의 생일 2월 16일을 휴무일로 하다가[73], 1982년부터 공식적으로 공휴일로 지정했으며,[74] 광명성절로 부른다. 1981년까지는 김정일의 생년을 1941년이라 했지만, 1982년부터 생년도 1942년으로 조작한다.

그 후 1980년 10월 10일 ~ 10월 14일 간에 열린 조선로동당 제6차 대회[75]에서 공식적으로 후계자로 지명된다. 이로서 북한은 김일성 유일체제가 완성되며 아무도 김일성 일족에 반기를 들 수 없게 된다. 조선로동당조차 수령의 일방적 지시를 받아 수행하는 위치로 전락하면서 김정일이 죽을 때까지 당대회는 한번도 열리지 않았다. 김정은 체재를 공식화하는 조선로동당 제7차 대회는 36년만인 2016년 5월 6일 ~ 5월 9일 간에 열렸다.

이후 김정일은 점차 자신의 권력을 강화해 나가 1980년대 중반 무렵에는 그의 권력이 부친 김일성을 능가하게 되고, 김일성은 명목상의 지도자로 전락한다.

1980년 10월의 당대회 직후부터 김정일은 이름의 한자 표기를 金正一에서 金正日로 바꾸었다. 이후 한국, 중국, 일본 언론에서도 金正一로 쓰던 이름을 金正日로 바꾸어 적기 시작했다.[76][77]

- 김정일 KBS World Radio 자료실

- 김정일의 권력 장악 KBS World Radio 자료실

아래는 1980년 당시 국내에 알려진 김정일에 관한 정보이다.

- 「北韓王朝世子(북한왕조세자)」 金正一(김정일)은 누구인가 1980.10.14 동아일보 3면

- 出生(출생)부터 政治立身(정치입신)까지…베일속의 全貌(전모)

- 1941년 2월 16일 사마르칸드 출생, 소련명 슈라. 남동생은 죽어

- 北傀(북괴) 제2人者(인자) 金正一(김정일)의 正體(정체) 1980.10.15 경향신문 2면 - 1940년 2월 16일생

김정일의 폭정

- 심화조 사건

- 고난의 행군과 대규모 아사

- 송림 황해제철소 사건 : 1998년 8월 : 이춘구, 황해제철소 노동자 폭동사건 (탈북자수기)

- 위의 스토리는 탈북자들이 지어낸 것이고, 실제로 있은 일은 상당히 다르다는 주장도 있다.

- 북한군 탱크로 노동자들을 깔아죽였다는 송림 황해제철소 노동자 시위는 애초에 없었다. 주성하TV 2021. 9. 2.

- 탈북민들이 만들어낸 거짓말-황해제철소 노동자 폭동 주성하 nklogin 2021.09.06

- 수용소 운영

기쁨조를 동원한 호화 난잡한 비밀 파티를 수시로 개최.

초호화 미식 행각[78] - '쪽잠에 줴기밥' 선전 이면에 숨겨진 마각. 토끼풀 소녀나[79] 다른 꽃제비들이 저런 일을 알았더라면...

남한의 대규모 지원 물자 유용 : 김대중의 남북정상회담 댓가 대북 비밀송금 4억5천만불 .... 등등을 핵무기 개발에 전용

고농축우라늄 개발 의혹으로 ‘제네바 합의’를 무효화[80] : 2002년

대남 도발

피아니스트 백건우 - 배우 윤정희 부부 납북 미수[81] : 1977년 7월 29일

영화감독 신상옥 - 배우 최은희 부부 납북[82][83][84] : 1978년

버마 아웅산 테러[85] : 1983년 10월9일

KAL기 폭파 : 1987년

강릉 잠수함 침투 사건 : 1996년 9월

연평해전

NPT 탈퇴 선언 : 2003년 1월10일

경수로 건설인력 북한서 완전 철수[86] : 2006년 1월 8일

1차 지하 핵실험[87] : 2006년 10월 9일

연평도 포격사건 : 2010년 11월 23일

남한 경협자금을 핵무기 개발에 전용

래리 닉시(Larry Niksch, 1940~ )가 작성한 2010년 1월 12일자 美의회조사국 보고서에 1998년 ~ 2008년 사이 남한에서 북한으로 흘러들어간 경협자금 70억불(현금 29억불 포함) 중 상당액이 핵무기 개발비용으로 전용되었다고 밝혔다.

- "北, 경협자금 70억달러로 핵무기 만들었다"…美의회 조사국 보고서 한국경제 2010.01.31

- Korea-US Relations: Issues for Congress - Larry A. Niksch (Specialist in Asian Affairs), January 12, 2010 - CRS (Congressional Research Service) Report for Congress RL33567 : Prepared for Members and Committees of Congress

2011년 사망

2011년 12월 17일 사망했다.

- 북한 눈물의 실체 파헤치는 서방 언론들 VOA 2011.12.23

수령 영생교

- [클로즈업 북한] 北 우상화 성지 금수산태양궁전 KBS 2017.02.25 (08:08)

이 건물을 짓던 1990년대 중후반은 고난의 행군 시기로 정확한 숫자는 알수 없으나 백만명 이상 많게는 3백만명 가까이가 굶어 죽었다. 하지만 김일성 미이라 보존 처리와 초호화 건물을 짓는데에는 10억불 가까이 투입된 것으로 파악된다. 그 돈으로 식량을 구입했으면 대규모 아사는 충분히 막을 수 있었다. 김일성이나 그 아들 김정일이나 일족 모두 인간의 탈을 쓴 악마에 다름 아니다.

- 김일성 시신 유지비에 수십억.. 그 이유는? 2014.07.08

- 금수산기념궁전 ‘金씨 왕조 피라미드’ 서울신문 2011-12-28

- [라디오 세상] 김 부자 시신 안치된 '금수산태양궁전', 대규모 공원 조성 자유아시아 방송 2012-10-23

- 김정은, 김정일 7주기 맞아 금수산궁전 참배…2주만에 공개활동 한겨레 2018-12-17

김정일 연보

아래 연보에는 김정일의 출생지가 백두산 밀영이라는 북한 주장을 따르는 것이 많다.

- 김정일 연보 : 통일부 북한정보포털

- <김정일 사망> 김정일 연보 biz.chosun 2011.12.19

- 김정일 연보 DailyNK - 2011.12.19

- <김정일 연보> 연합뉴스 2011/12/19

- 1982년 = 김일성의 나이와 30년 차이를 만들기 위해 생년을 1942년으로 변경해 선전

- <김정일 사망> 37년간 `北 절대자' 군림 김정일 연합뉴스 2011-12-19

- 김정일 연보 머니투데이 2011.12.19

- 김정일 일대기 : 김정숙 ‘정’ 김일성 ‘일’ 따서 이름 … 일찍부터 제왕 교육 중앙일보 2011.12.20 종합 14면

- 핵 게임, 2년 새 3회 방중 … 어린 김정은 후계 서둘러 중앙일보 2011.12.20 종합 19면

김정일 정권에 대한 평가

김정일 정권의 성격에 대한 가장 적확한 평가는 1978년 그에 의해 납북되었다가 1986년 오스트리아 빈 주재 미국 대사관을 통해 부인 최은희와 함께 탈북에 성공한 신상옥 감독이 했던 말이다.[91][92]

'마적단이죠. 북한이란 마을을 점령하고 노략질하여 주민들을 굶겨 죽이면서도 하나도 양심의 가책이 없이 파티를 즐기는 마적단, 그 이상도 그 이하도 아닙니다.'북한을 알면 알수록, 이 마적단론(論) 이상의 관찰이 없다는 생각이 들었습니다. 북한을 북한산(産) 문서로 연구하기 시작하여 관념 속에 근사한 그림을 그려놓고 그 존재하지도 않은 북한을 상대로 굴욕적인 정책을 펴다가 파탄해가고 있는 한국의 소위 대북 전문가들을 가장 경멸한 것이 황장엽 선생과 신상옥 감독이었습니다.

김정일의 차량

메르세데스 벤츠 애호가로 알려져 있으며, 수뇌부에게 김정일은 벤츠를 선물로 제공한다고 알려졌다. 자세한 내용은 메르세데스 벤츠 문서 참조.

김정일의 호칭 목록

- [그래픽] 북한 최고지도자 호칭 변화 연합뉴스, 2021/11/21 07:10

- 김정일 호칭 혁명무력의 수위로 변화-내년「대관식」설과 우상화 현주소 중앙일보 1991.07.01

- 김정일의 호칭 목록 위키백과

- 김정일/호칭 및 별명 나무위키

김정일의 가계도

김정일의 가계도 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

참고 자료

- 김일성후계체제와 김정일 (국토통일원, 1980년 8월, 관리번호 : C11M33830) : 국가기록원

- "김정일은 마키아벨리즘 신봉자" 일본 시게무라 교수 기고 동아일보 2001-01-15

- 소련 KGB 작성 ‘김일성 친족’ 문건 (1969년 작성) [주간조선 2575호] 2019.09.23

- 김정일 사망(2011년 12월 17일) 직후 KBS의 특집 방송

- [KBS 특별기획] 김정일 ①유라 킴 KBS 2011.12.22 (23:38)

- [KBS 특별기획] 김정일 ②비극의 시작 KBS 2011.12.23 (23:36)

- [KBS 특별기획] 김정일 ③최후의 선택 KBS 2011.12.24 (23:26)

- 완전해부 인간 김정일 미스터리 : ‘成人 김정일’을 둘러싼 8가지 미스터리 신동아 2000년 8월호 pp.108~121

- 완전해부 인간 김정일 미스터리 : '少年 김정일'을 둘러싼 7가지 미스터리 신동아 2000년 8월호 pp.122~131

- 김정일의 ‘경제 강성대국’ 마스터플랜 신동아 2000년 8월호 pp.132~145

- [北 김정은 시대] 김정일의 前 개인교사 김현식 교수 ‘제자에게 부치지 못한 편지’ 동아일보 2011-12-27

- KIM HYUN SIK, The Secret History of Kim Jong Il Foreign Policy OCTOBER 6, 2009

- [단독입수] 金正日은 어떤 인물이었나 : 安企部가 만들었던 대외비 문건 金正日파일 월간조선 2016년 4월호

- 김일성·김정일·김정은 3代 紙上 戰犯재판 : 金씨 3代는 국제형사재판소에 보내야 할 범죄자들 (배진영) 월간조선 2019년 6월호

함께 보기

각주

- ↑ 김정은 통일부 북한정보포털

- ↑ [북한 3대 세습, 후계자 김정은 시대] 2. 왜 후계 구도를 서두르는가? VOA 2010.9.30

- ↑ Text of Steve Jobs' Commencement address (2005) JUNE 14, 2005 스탠포드 대학 졸업식 연설문.

- ↑ (김씨 왕조의 실체) 김정일 출생을 둘러싼 비밀 자유아시아방송 2009-11-16

- ↑ 말썽꾸러기 김정일은 어떻게 최고통치자 됐나? 데일리NK 2011.06.12

- ↑ 6.0 6.1 김정일 출생(1941.2.16) DailyNK - 2005.02.16

- ↑ 황장엽 강좌 / 민주주의철학강좌, 북한의 인권문제 (3) : ① 김일성. 김정일 <혁명역사>의 과장과 위조 : (사) 북한민주화위원회

- ↑ <김씨 일가의 실체> 김정일의 출생 자유아시아 방송 (RFA) 2011-02-15

- ↑ 황장엽 회고록-‘나는 역사의 진리를 보았다’, (서울: 한울, 1998), p. 245

- ↑ “정일봉은 고향집에서 216m…신비스러워” DailyNK - 2011.02.16

- ↑ 김정일의 생애와 숨겨진 비밀 자유아시아방송(RFA) 2017-04-18

- ↑ 뱌츠코예 마을 구글 지도

- ↑ 라즈돌노예 마을 구글 지도

- ↑ 하마탕(蛤蟆塘), 영문 Razdolnoye 세계한민족문화대전

- ↑ 주보중(周保中), ⟨동북항일유격일기(東北抗日遊擊日記, 1991年 人民出版社)⟩ p.644의 1942년 1월 12일자부터 이어지는 남야영 방문 당시의 일기.

- ↑ 16.0 16.1 김정일이 실제 출생한 방의 위치

- ↑ 17.0 17.1 [황호택 칼럼] 유라의 탯줄을 길게 자른 조산원 엘냐 동아일보 2015-08-05

- ↑ 『건국 70주년 2만리 역사기행』③폐허가 된 김일성 유적 2018.08.16

- ↑ 英(영)신문 「金日成父子(김일성부자) 우상화」연쇄보도 1982.03.17 경향신문 4면

- ↑ 20.0 20.1 小林和子(旧姓:萩尾) 著, 『나는 김일성 수상의 하녀였다 (私は金日成首相の小間使いだった)』 : 奥村芳太郎編, 在外邦人引揚の記録 ― この祖国への切なる慕情, (毎日新聞社, 1970)에 수록되어 있다.

- ↑ Thae Yong-ho from regular background, wife from North Korea’s elite Aug.19,2016

북한서 '빨치산 혈통'은 백두혈통에 이은 '진골귀족' 연합뉴스 2016-08-18

태영호 처가는 '빨치산 오백룡'…"北 최고 특권층" SBS 뉴스 2016.08.18 - ↑ Gavril Korotkov (1925~ ) 저, 어건주 역, 스탈린과 김일성 (동아일보사, 1993) 권1 p.162.

- ↑ 김국후, 평양의 소련군정 (한울아카데미, 2008) pp.61~63, 제3장 제88정치여단

- ↑ 24.0 24.1 金日成-한국전 관련 舊蘇비밀문건 요지 연합뉴스 1992-06-16 18:15 ;

Gavril Korotkov (1925~ ) 저, 어건주 역, 스탈린과 김일성 (동아일보사, 1993) 권1 pp.179~185 - ↑ 소(蘇), 6.25 남침(南侵) 비밀 문건(文件) 공개 동아일보 1992.06.17 일자 2면

- ↑ 김정일의 청소년 시절 KBS 북한백과 2006-03-20

- ↑ 이세르게이 교수, "김정일 출생지 소련 극동군 정보 부대안" MBC 1996-07-25 : 1분 10초 경에 사진이 나옴.

- ↑ 7살부터 시작된 김정일의 '살인 취미' : 광기로 가득 찬 김정일의 유년시절 조갑제닷컴 2011-05-07

- ↑ (김씨 일가의 실체) 김경희의 불우한 삶 자유아시아방송 2011-11-08 : 당창건 기념관은 박정식의 개인저택이 아니라 일제시대 상품진열소 건물임.

- ↑ 완전해부 인간 김정일 미스터리 : '少年 김정일'을 둘러싼 7가지 미스터리 신동아 2000년 8월호 pp.122~131

- ↑ 平壤商品陳列所에 噴水臺設置 夜間에 開放 매일신보(每日申報) 1927년 07월 30일 04면 03단

- ↑ 당창건사적관 한국민족문화대백과사전

- ↑ ‘당창건사적관’의 숨겨진 계보 자유아시아방송 2017-10-17

- ↑ [장성민의 시사탱크] 충격 공개! 北 '노획문서'…김씨왕조 속살 드러나 TV조선 2013.06.06

- ↑ 국제신보 기사 원본은 남아있지 않고, 미국 CIA 문서에 인용되어 전한다 : NORTH KOREAN AGENTS CONFIRM DEATH OF SOVIET MILITARY ADVISOR AND ILLNESS OF KIM IL-SONG REPORT May 11, 1951 : CIA 문서

- ↑ 金日成 전속 간호부 趙玉姬, 체포 후 기자회견 부산일보 1951년 03월 01일

- ↑ 金万一 : 일본어 위키백과

- ↑ Kim Man-il wikipedia

- ↑ 김찬정(金贊汀) 지음; 동아일보출판부 옮김; 《비극의 抗日 빨치산》 (서울: 동아일보사, 1992) p.26 : 동북항일연군 3로군 총사령 이조린(李兆麟)의 부인 김정순(金貞順, 조선인, 金伯文으로 개명)이 슈라의 이름이 평일이었다고 주장함.

- ↑ 정창현, 김정일의 성장과정과 후계체제 확립 김정일 연구 (통일부, 1999.12) p.16

- ↑ 41.0 41.1 '少年 김정일'을 둘러싼 7가지 미스터리 신동아 2000년 8월호

- ↑ 金日成妻病死 민주중보(民主衆報) 1949-09-25 : 1면 10단

- ↑ 43.0 43.1 김일성에게 배를 걷어차여 숨진 본처 김정숙 premium 조선 2014.09.24

- ↑ 44.0 44.1 金日成 전속 간호부 趙玉姬, 체포 후 기자회견 부산일보 1951년 03월 01일

- ↑ 홍명희(洪命熹) 맏딸과 김일성(金日成) 재혼(再婚) 연합신문(聯合新聞) 1950.01.25

김일성(金日成)이 재혼(再婚), 홍명희(洪命熹) 맏딸 영숙(永淑)과 자유신문 1950년 01월25일 2면 10단 - ↑ 김일성(金日成) 재혼(再婚) 한성일보(漢城日報) 1950.01.25

깨여지는 괴뢰(傀儡)의 백일몽(白日夢) 치열화(熾烈化)한 반소반공운동(反蘇反共運動) 1950.01.25. 경향신문 2면 - ↑ History of the North Korean Army U.S. Army Far East Command, July 31, 1952; 원문 pp.90~91 (pdf pp.144~145) : In January 1950, he (KIM Il Sung) is said to have married a daughter of HONG- Myong Hui, a Vice Premier of the North Korean Regime.

- ↑ 문명자, 김정일의 보모 강길복, 소년 김정일을 말한다 월간 말 1994년 9월호 pp.48~49

- ↑ 환상의 터널그 시작과 끝:110 중앙일보 1990.05.28 종합 5면

- ↑ 『나는 자유주의자이다 : 정치망명자 김덕홍의 회고록』 (집사재, 2015년 10월 20일) p.90

- ↑ 비화 김일성과 북한 : 전 북한군 사단 정치위원 여정(呂政) 수기 <4> 김성애는 시종비서 여군 출신 1990.05.13 동아일보 5면

- ↑ 52.0 52.1 김정일과 남산중학교 RFA 2017-03-28

- ↑ 53.0 53.1 중앙일보 특별취재반, 『한반도 절반의 상속인 김정일』, (중앙일보사, 1994) pp.52~53

- ↑ 정창현, 《김정일의 성장과정과 후계체제 확립》 『김정일 연구』 (통일부, 1999.12) p.18

- ↑ [사건으로 보는 북한] 82년 김정일 백두산출생 신화 NK조선 2002-03-09 : 생모 김정일 낳을 때 소련병영에 머물러 / 김정일 본인 40회 생일 앞두고 출생설 조작

- ↑ 韓國·中央日報社 編; 金燦 譯, 『金正日 衝擊の實像』 東京: 德間書店, 2000

- ↑ 김정일의 개명 이력 우남위키

- ↑ John H. Cha with K. J. Sohn, Exit Emperor Kim Jong-Il: Notes from His Former Mentor (Abbott Press, 2012년 2월 29일) p.20

- ↑ 21st Congress of the Communist Party of the Soviet Union Wikipedia

- ↑ 북한관계사료집 75 조선민주주의인민공화국 주재 소련 대사의 일지 3 > 조선민주주의인민공화국 주재 소련 대사 푸자노프 일지(1959년 1월 2일~1월 20일) > 1월 6일 국사편찬위원회 한국사데이터베이스

- ↑ 61.0 61.1 황장엽 강좌 - 민주주의 철학 강좌 : 북한의 인권문제(5) (사)북한민주화위원회

- ↑ 황장엽 회고록

- ↑ [황장엽-김덕홍 진술내용③]개전시기 김정일이 결정할 것 동아일보 1997-07-10 20 : ○59년1월 황장엽은 김부자를 수행하여 소련 공산당21차대회에 참가한 적이 있는데 그때 김정일(17세)이 김일성의 일정을 주도해서 짤 정도로 맹랑한 모습을 보였음.

- ↑ 황장엽씨 또 인터넷에 글 중앙일보 2001.08.04 종합 4면

- ↑ 재미 탈북 학자 “김정일은 부끄럼 많았던 학생” VOA 2008.8.20

- ↑ KIM HYUN SIK, The Secret History of Kim Jong Il Foreign Policy OCTOBER 6, 2009

- ↑ <김정일 사망> 37년간 `北 절대자' 군림 김정일 연합뉴스 2011-12-19

- ↑ 北傀(북괴) 金正一(김정일) 同名人(동명인) 모두 改名强要(개명강요) 1974.12.07 동아일보 3면

- ↑ 金日成(김일성)우상화…아들 金正一(김정일)에 확대 1974.07.31 동아일보 2면

- ↑ 日本(일본) 潜入說(잠입설)로 화제가 된 金日成(김일성)의 아들 金正一(김정일)의 진짜 모습 1974.11.21 동아일보 2면 : 최초로 외부에 공개된 김정일 사진

- ↑ [사진] 尹基福(윤기복),金正一(김정일) 1974.11.19 동아일보 6면 - 사진은 오보이다.

- ↑ 金正一訪日說(김정일방일설) 부인 共同通信(공동통신) 寫眞(사진) 분석 경향신문 2면 1974-11-21 : 오보의 사진과 실제 사진 비교

- ↑ 金正一(김정일)의 生日(생일)을 休務日(휴무일)로 1976.02.24 동아일보 3면

- ↑ 北김정은, 내일 35번째 생일 중앙일보 2019.01.07

- ↑ 조선로동당 위키백과

- ↑ "金正一(김정일)은 金正日(김정일)" 北傀(북괴)서 정정요청 1980.10.16 경향신문 3면

- ↑ 金正一(김정일)을 金正日(김정일)로 北傀(북괴),黨大會(당대회)뒤 改名(개명) 1980.10.16 동아일보 2면

- ↑ ‘김정일이 즐기는 요리 Best 30’ 화제 데일리안 2005-06-07

김정일이 즐겨먹는 음식 BEST 30 DailyNK - 2005.06.05 - ↑ 토끼풀 꽃제비 여성 KBS 방송화면

“토끼풀 먹는다”… 北 꽃제비 여성 끝내 숨져 - 동아일보 2010. 12. 10

23살 토끼풀 소녀 향란이를 기억하십니까? DailyNK - 2011.11.08 - ↑ 미-북 합의 역사…지난 25년 간 ‘합의-파기’ 반복 VOA 2018.3.13

- ↑ <안치용 大기자의 발굴특종> 백건우-윤정희 북한납치미수40년, 외교문서 단독공개 Sunday Journal USA 2017. 7. 20.

- ↑ 신상옥, 최은희 납치 전말 자유아시아방송 (RFA) 2013-06-11

- ↑ 신상옥 영화감독 납치사건 자유아시아방송 (RFA) 2019-12-25

- ↑ 북한 신필림영화와 신상옥 부부의 북한탈출 자유아시아방송 (RFA) 2020-01-01

- ↑ 33년 만에 전모 밝혀진 `아웅산 테러` 매일경제 2016.07.31

- ↑ 경수로 건설인력 북한서 완전 철수 중앙일보 2006.01.09

- ↑ <일지> NPT 탈퇴에서 핵실험까지 2006.10.09 중앙일보

- ↑ 천안함 피격사건의 음모론

- ↑ 거짓 선동#천안함 폭침, 연평도 포격

- ↑ 북 주민, 김정일 생일 기념행사 비난 RFA 2019-02-08

- ↑ 김정일의 파멸을 앞당긴 故 신상옥 감독 자유북한방송 2006-04-26

- ↑ 조갑제(趙甲濟), 북한정권의 붕괴를 보지 못하고 간 최은희, 신상옥 Pub 조선 2018-04-17

- ↑ 장길선은 리혜경의 여권명이며, 김이순이란 아들의 존재는 확인되지 않는다는 설도 있다 : 김정남 "난 덤으로 산다"… 서울 방문 권하면 "에이, 어떻게 가요" 조선일보 2017.02.17