보천보사건(普天堡事件)은 1937년 6월 4일 밤 11시 30분 만주 동북항일연군 산하의 김일성(金日成)과 최현(崔賢) 등이 인솔한 120여명의 부대가 함경남도 갑산군 보천면 보전리 보천보(甲山郡 普天面 堡田里 普天堡, 북한의 현 행정구역으로 량강도 보천군 보천읍)를 습격하여 면사무소, 우체국, 보통학교, 삼림보호구 등의 시설에 방화하고, 식량 등을 약탈한 후 퇴각한 사건을 말한다. 이 과정에서 2세 여아 포함 일본인 민간인 2명이 사망했다. 북한은 이 사건을 김일성 우상화 교육에 이용하고 있고, 남한 학계 대다수도 이 사건은 북한 김일성이 주도했다고 주장하나, 실제로는 사건의 주역 6사장(六師長) 김일성은 1937년 11월 13일 전사했고, 북한 김일성은 남의 공을 가로챈 것이다.

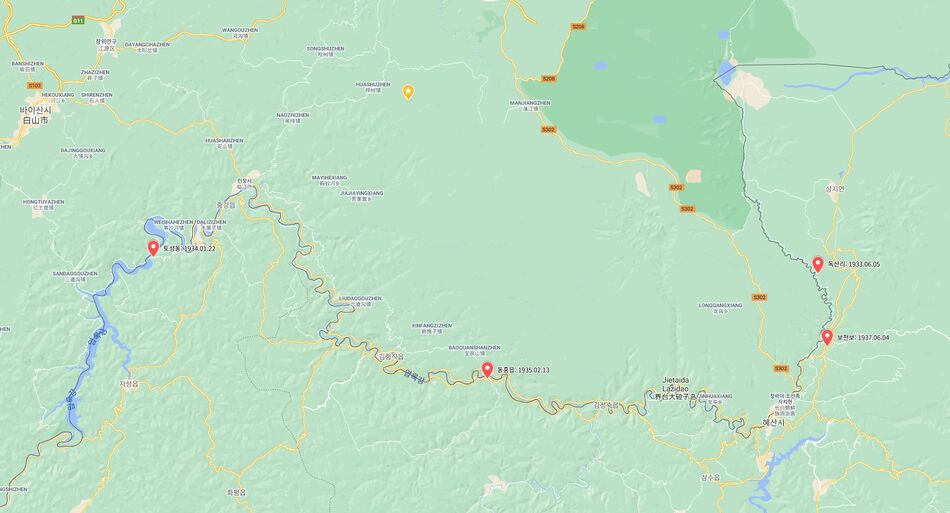

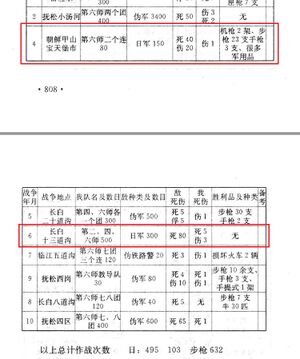

비슷하거나 더 큰 규모의 사건으로 1933년 6월 5일의 독산사건(獨山事件), 1934년 1월 22일의 토성(土城) 습격사건, 1935년 2월 13일의 동흥(東興) 습격사건이 있었고, 만주에서 각종 무장단이 침입해오는 일은 비일비재했지만 모두 잊혀졌는데, 유독 보천보 사건만 많이 알려진 것은 북한 김일성이 집권 후 자신의 항일전공으로 대대적으로 선전했기 때문이다. 또 보천보 사건 때 동아일보가 호외를 발행하여 김일성 이름이 하루 아침에 전국적으로 유명해졌다는 주장도 사실이 아니다. 이전의 사건 때도 다수 언론이 호외를 간행했지만 모두 잊혀졌다. 전설적 항일영웅 김일성 장군의 이름은 1920년경부터 널리 퍼져 있었으며, 보천보 사건 때문에 비로소 유명해진 것이 아니다. 당시 조선인들이 항일투쟁의 맥이 끊어진 줄 알았다가 김일성의 보천보 습격으로 독립에의 희망을 가지게 되었다는 식의 주장도 북한 김일성을 미화하기 위한 견강부회에 지나지 않는다. 이미 그 이전에 유사한 사건들이 많이 있었다.

사건의 경과

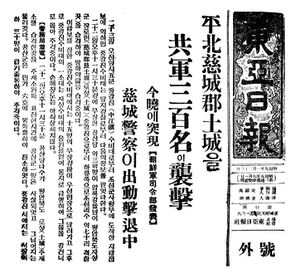

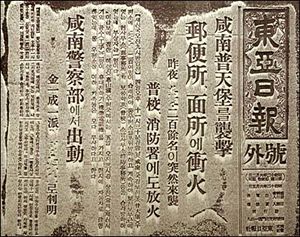

보천보 사건 당시 신문 기사

- 보천보 사건 당시 신문 기사 보기 Wikimedia Commons

- 보천보 사건을 보도한 1937년 6월 5일자 동아일보 호외 1 / 1937년 6월 5일자 동아일보 호외 2

- 보천보 사건 조선일보 6월 6일자 기사 (호외도 간행)

- D-Story 59 : 김일성 이름 알린 '보천보 전투' 특종호외 동네 : 동아미디어 그룹 공식블로그

- D-Story 61 : 동아일보 속의 김일성 동네 : 동아미디어 그룹 공식블로그 2010-12-08

- (若葉に跳る匪禍)金日成の一味百名 甲山郡普天堡を襲擊 元山每日新聞 1937년 06월 06일

- 主要個所に放火全燒せしめ掠奪, 宣傳ビラ撤布して逃走 那人一名銃殺さる

보천보 마을의 사정

당시 보천보에는 일본인 26호에 50명, 조선인이 280호에 1천 323명, 중국인이 2호에 10명 등 총 308호에 1천 383명이 거주하고 있었고[1] 무장인원으로는 순사부장(巡査部長) 히라야마 츠즈키(平山 續)[2] 외 5명의 경찰관이 주재소에 상주하고 있었다.[3]

- 보천보 사건의 현장 양강도 보천군 보천읍 : 구글 맵

- 당시 행정구역으로는 함경남도 갑산군 보천면 보전리 보천보(甲山郡 普天面 堡田里 普天堡)

1921년 9월 4일자 매일신보 기사에 의하면 보천보에 수비대가 25인, 헌병이 20인, 순사가 20인이라 하였다.[4] 이후 언젠가부터 인원이 대폭 감축된 듯하다.

6월 4일 밤 상황 (북한 용어 : 보천보 전투)

사전에 현지답사를 통해 지형 정찰까지했던 김일성(金日成)과 최현(崔賢) 등이 인솔한 부대 120 여명은 1937년 6월 4일 밤 11시 30분경에 우선 전화선을 절단한 후 경찰주재소부터 공격했다. 밤 늦은 시간이라 주재소 경찰관들 중 4명은 퇴근하고 2명의 당직자만 서에 남아 있었다.[5] 항일연군 측이 먼 거리에서부터 기관총 사격을 하며 들어가는 바람에 총소리에 놀란 당직 경찰관들은 모두 피신하고 주재소에 없어 교전상황은 발생하지도 않았다.

- 우편소(郵便所), 면사무소(面事務所)와 삼림보호구(森林保護區) 전소(全燒)

- 소방조(消防組), 보통학교(普通學校)도 연소회신(延燒灰燼) 총피해(總被害) 오만여원(五萬餘圓)

【함흥지국 전화(咸興支局 電話)】 四일 함남 갑산(甲山)군하 보천보(普天堡)에 김일성 一파 二백여명이 습래하엿다함은 누보하엿거니와 금六일 오정까지에 판명된 피해액은 약 五만원 가량이라는데 습격 당시에 살해된 사람은 일본내지인 두 사람으로 작보한 하네 코사부로(羽根小三郎)은 즉사하엿고 순사부장 딸 노나이(野內) 에미꼬(二歲)는 작 十시 四十분에 절명되엇다. 우편소(郵便所)와 면사무소(面事務所) 삼림보호구사무소(森林保護區事務所, 37세)는 모두 전부 방화로 인하야 전소되엇는테 우편국 손해가 약 七천원, 면사무소 피해가 약 一만원, 삼림보호구 피해가 약 三만원에 달하고 이 방화로 인하야 다시 연소되어 소방조(消防組)와 보통학교도 전소되엇는테 그 손해는 약 二천원으로서 총피해액은 五만원을 넘는다 한다.

보천보사건은 전과(戰果)로 따지면 일본 경찰관(순사)의 두 살 난 딸과 일본인 음식점 주인 등 2명이 총탄에 맞아 사망했고, 방화, 약탈을 자행하다 1시간만에 퇴각한 정도의 것이다. 면사무소, 학교, 우체국 등에 방화하고 조선인 상가를 약탈한 사건을 북한은 대형 전투로 치켜세우고 김일성을 영웅으로 미화하고 있으며, 당시의 동아일보 호외 보도가 이에 이용되고 있다.[9][10]

5명의 일본 경찰관이 피해버린 보천보 현지에서는 어떠한 교전도 벌어진 적이 없고, 항일연군 측의 일방적인 방화, 약탈만 있었으므로 단순한 습격사건에 불과한데도 이것을 전투라고 부르는 것은 터무니없는 과장이다. 이 사건은 2년전인 1935년 2월 평안북도 후창군 동흥읍을 습격하여 47명의 경찰관이 있는 경찰서를 향해 대담하게 기관총 사격까지 가했던 이홍광(李紅光, 1910~1935) 부대의 동흥습격사건(東興襲擊事件)과는 비교도 되지 않는다.

6월 5일의 추격전 (북한 용어 : 구시산 전투)

김일성부대는 퇴각하는 과정에서 6월 5일 일본경찰추격대와 충돌해 20여명이 사망하고 30여명이 부상당하는 등 큰 피해를 입었고, 일본측 경찰은 7명이 전사하고, 12명이 부상당했다.[11] 1937년 6월 5일자 동아일보 호외 속보(續報)는 김일성 부대의 사망자가 25명이라 하였다. 북한은 이 추격전에서 큰 승리를 거둔 것처럼 말하나, 실제로는 김일성 부대가 일본 경찰측보다 훨씬 더 큰 인명 피해를 입었다.

- 보천보전투(普天堡戰鬪) : [한국민족문화대백과사전] - 한국학중앙연구원

- (보천보 사건 관련 김일성 부대 이동 경로 지도 및 사진들이 다수 올라 있음. "조선인민혁명군"이란 이름은 북한의 주장이고, 실제는 동북항일연군임. 일제 군경을 전멸시켰다는 것도 북한의 억지 주장이다.)

재산 및 인명 피해

아래 경성일보 기사에 당시의 재산과 인명 피해가 자세히 나와 있다.

- 共産匪二百名越境し郵便所,學校等を襲ふ, 雜貨商を銃殺の上放火, 惠山鎭上流普天堡を全滅 경성일보(京城日報) 1937년 06월 06일

- 長驅追擊中の討伐隊, 優勢なる匪團と交戰, 戰死傷者十六名を出す, 敵の損害も多大の見込 경성일보(京城日報) 1937년 06월 06일 7면 1단

- 항일연군 측 피해는 사망 25명, 부상 30명.

- 普天堡匪襲の跡を訪ふ, 暴虐,身の毛もよだつ, 僅か卅分間に三名を殺傷, 十棟を燒き討ち掠奪す 경성일보(京城日報) 1937년 06월 08일

보천보 습격의 목적

일본군 부대도 없고, 경찰관도 5명 밖에 없어 대단한 전투가 벌어질 가능성도 없는데다 경비가 취약하고 조선인이 절대다수인 조그만 국경 마을을 기습적으로 습격한 것은 항일투쟁보다는 보급투쟁(식량 등 약탈)의 목적이었다.[12]

함남 보천보(普天堡)의 공비(共匪) 습래 피해 실정조사와 추격 토벌진 지휘 때문에 현장에 출장중이든 경무국 보안과 이소자키(磯崎) 사무관은 지난 十一(십일)일 오후 귀임하야 공비 피해 실상과 장렬한 전투상황에 대하야 다음과 같이 말하엿다.

- 금번의 공비단은 김일성(金日成), 최현(崔賢)의 합류비 百五十(백오십) 명이라 뵈는데 만주국의 치안공작이 진섭(진척)함에 따라 비적은 극도의 식량난에 빠저 그 때문에 조선내를 엿볼수 밖에 없는 형편으로서 식량을 엿본다는 의미에 잇어서 보천보는 아조 마침이엇다. 보전(堡田) 주재소는 완전히 파괴되고 촌락 三(삼)개소에 방화되엇엇는데 약탈된 것은 주로 양식인 점으로보아 얼마나 식량에 궁하여 잇는가를 알 수 잇다.

그들이 음력 4월 26일, 달도 없는 캄캄한 밤에 짧은 시간에 정확히 일본인들 집만 골라 약탈한다는 것은 불가능하고, 약탈 피해자 대다수는 결국 조선인일 수 밖에 없다. 보천보사건 직후에도 김일성 부대는 여러 곳에서 식량과 금품을 약탈하고 있다.[13][14][15][16] 항일투쟁은 이들이 내건 명분일 뿐이고, 실제 행동은 양민에 대한 약탈을 일삼는 마적단이나 다름없었다.[17]

대한민국임시정부를 유지 운영하였던 정당 한국국민당의 기관지 『한민(韓民)』 1936년 11월 30일자는 동북항일연군 김일성 부대에 대해 아래와 같이 보도하고 있다.[18]

이 김일성은 보천보를 습격한 동북항일연군 2군 6사장 김일성이며, 1936년 가을부터 신문에 이름이 등장하기 시작했고, 북한 김일성과는 다른 인물이다.[20][21][22]

습격 사건의 여파

사건 직후 연루된 지하조직이 적발되어 1938년까지 일대 검거 선풍이 불어 총 739명이 체포되고, 이중 188명이 기소되었다. 이를 혜산사건(惠山事件)이라 한다. 또 이 사건을 계기로 동북항일연군에 대한 일만군(日滿軍)의 토벌이 강화되어 1로군의 2사장 조국안(曹國安, 1900~1937, 중국인)과 3사장 왕인재(王仁齋, 1906~1937, 중국인) 및 보천보 사건을 주도한 6사장 김일성(金日成, 1901~1937)이 1937년 가을 전사하는 등 항일연군 세력은 큰 타격을 입고 돌이킬 수 없을 정도로 약화되어, 잔존세력은 끝내 소련으로 도주하게 된다.[23]

유공 경찰 표창과 순직 경관 추모 제례 거행

보천보 사건 당시 공이 있는 혜산경찰서 경찰 2명이 1938년 1월 1일 조선총독의 공로기장(功勞記章)을 받았다.

- 國境兩勇士に功勞記章, 紀元の佳節に授與式 경성일보(京城日報) 1938년 01월 04일 2면 8단

1938년 4월 30일 경복궁 근정전에서 황진식(黃辰植) 순사 등 보천보 사건 때 숨진 경관 7명에 대한 추모제례가 거행되었다.

- 殉職警官과 消防組員 合祀祭嚴肅擧行 昨日午後 勤政殿에서 매일신보 [每日申報] 1938년 05월 01일 2면 9단

북한의 보천보 사건 침소봉대

보천보사건은 당시 국경지방에서 비일비재했던, 마적ㆍ비적까지 포함한 각종 만주 무장단의 조선내 침입 사건 중 하나이며[25][26][27], 그보다 더 큰 규모의 사건으로 1934년 1월의 토성습격사건, 1935년 2월의 동흥습격사건도 있었지만, 모두 시간이 지나면서 금방 잊혀졌다. 그러나 해방 후 북한에 김일성이 집권하면서 보천보 사건을 자신의 엄청난 항일투쟁 공적으로 대대적으로 선전하는 바람에 유독 이 사건만 다시 알려지게 되었다.

북한이 보잘것 없는 보천보 사건을 김일성의 가장 중요한 항일업적으로 미화 선전하는 이유는 조선 땅과 직접 관련이 있기 때문이다. 중국공산당을 위해 투쟁한 것을 감추고, 조선독립운동을 했다는 인상을 심어줄 수 있고, 나아가 학생들과 주민들을 동원하여 현지답사를 시키므로서 김일성을 항일영웅으로 우상화하여 세뇌ㆍ각인시키는데 이용하기 용이한 점이 가장 크게 작용했을 것이다. 자신은 주로 만주에서 활동했지만 만주에 있는 지역은 학생들과 국민들을 대규모로 동원하여 현지답사하게 하는 세뇌교육의 현장으로 이용하기는 불가능하다.

북한 전문가 이현웅도 이런 점을 비판한다.[28]

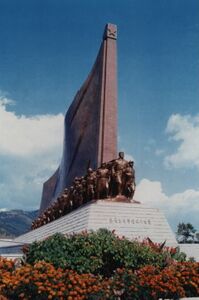

북한은 보천보 지역에 보천보혁명박물관(普天堡革命博物館)과 김일성 동상 등을 세우고 항일혁명성지로 조성하여 김일성 우상화 교육에 이용하고 있다. 파리를 독수리라고 부풀려 세뇌교육을 하는 것과 마찬가지다.

남한 학계의 김일성 미화 부화뇌동

해방 직후부터 가짜로 알려졌던 북한 김일성을 온갖 궤변을 동원해 진짜로 둔갑시켜놓은 한국의 학계나 언론계는 보천보 사건과 관련한 북한의 주장을 그대로 받아들여 김일성 미화에 열심이다. 아마도 보천보 사건을 독립운동사에서 가장 중요한 사건으로 만들고싶어 안달인 것같다. 한국의 학계는 역사 연구자는 소수이고, 역사 소설가들이 장악하고 있는 것으로 보인다. 아래는 학계 일각에서 보천보사건과 김일성을 미화하는 주장들인데, 모두 근거없는 것들이다.

- 동아일보의 보천보 사건 호외가 김일성 이름을 전국에 알렸다.

- 이것은 북한 김일성이 가짜가 아닌 진짜가 맞다는 사람들의 주장이다. 김일성 장군의 이름은 훨씬 이전인 1920년 무렵부터 유명했지만, 보천보 사건으로 처음 유명해진 것처럼 만든 뒤에 이 사건을 북한 김일성이 주도한 것이 맞으므로 진짜라는 논리를 편다. 그러나 이는 사실이 아니다. 일제시대에는 문맹률이 80%에 육박하고[29][30] 인구 80% 이상이 교통망도 제대로 갖추어지지 않은 농어촌이나 산골에 살아 신문 배달에도 애로가 많았기 때문에 구독자수도 극히 제한적이었다. 인구의 절대 다수는 바깥 세상 소식과 담쌓은채 살아가던 시절이었다. 따라서 신문에 이름이 난다고 하루 아침에 전국적으로 유명해지던 시대가 아니다. 당시 교통 운송 여건상 호외를 간행한다고 해도 일시에 전국에 배포한다는 것은 불가능하고 서울시내나 근교에 얼마간 배포되는 정도였을 것이다. 더구나 동아일보는 1936년 8월 일장기말소사건(日章旗抹消事件)으로[31] 9개월간의 장기 정간을 당한 끝에 6월 3일에 복간한[32] 다음 날 보천보 사건이 발생하여 흩어진 독자망이 재구축되지도 않았을 시점이라 그 기사를 본 사람도 많지 않을 것이다. 호외를 2차례 간행한 것도 보천보 사건 보도 목적도 있기는 하겠지만 복간 홍보목적이 더 크게 작용했을 수도 있다. 동아일보는 일제시대에 호외를 여러 차례 간행했는데 거기에 이름 실린 사람은 모두 전국적으로 유명해졌는가? 1934년 1월의 토성습격사건(土城襲擊事件) 때도 동아일보, 조선일보, 매일신보 등이 호외를 간행하여 보도했고, 1935년 2월 동흥사건 때도 조선일보가 호외를 간행했지만 이 사건들이 전국적으로 유명해지기는 커녕 오늘날 아는 사람이 아무도 없다.

| 사건 | 일자 | 호외 간행 신문 |

|---|---|---|

| 독산사건(獨山事件) | 1933년 6월 5일 | 조선일보[33], 조선중앙일보[34] |

| 토성습격사건(土城襲擊事件) | 1934년 1월 22일 | 동아일보, 조선일보[35], 매일신보[36] |

| 동흥습격사건(東興襲擊事件) | 1935년 2월 13일 | 동아일보, 조선일보[37] |

| 보천보사건(普天堡事件) | 1937년 6월 4일 | 동아일보 호외 1, 호외 2 ; 조선일보[38] |

- 위 표에서처럼 1930년대에 보천보사건과 유사한 사건은 자주 있었으며, 여러 신문들이 호외를 간행하며 보도했지만 금방 잊혀졌고, 오늘날 이 사건들에 대해 아는 사람은 거의 없다. 유독 보천보 사건만 유명해진 이유는 김일성 집권 후의 대대적 선전 때문이라는 것이 명백하다. 1930년에 있었던 혈성결사대(血成决死隊) 김선학(金善學) 사건[39]은 동아일보가 3차례,[40], 경성일보가 2차례,[41] 조선일보[42], 매일신보[43], 조선신문[44]이 각 1차례 호외를 간행했지만 이 때문에 김선학이 전국적인 유명 인물로 부상한 적도 없다.

- 일제시대에 호외 간행은 흔했던 일로 지금보면 별 대수롭지 않은 일에도 호외를 간행하였다. 조선일보는 1938년 2월 23일에 그다지 대단하지도 않은 일로 두 차례 호외를 간행한 것이 남아 있다.[45][46] 동아일보의 호외 간행 때문에 보천보 사건과 김일성 이름이 전국적으로 유명해졌을 리는 만무한 것이다.

- 또 6사장 김일성 부대의 동태는 1936년 가을부터 이미 여러 차례 신문에 보도되었는데도[20][21][22] 굳이 동아일보의 보천보 사건 호외 때문에 김일성 이름이 전국적으로 유명해졌다고 주장하는 근거가 무엇인지도 알기 어렵다. 만일 보천보 사건에 대한 신문 보도 때문에 김일성 이름이 전국적으로 유명해 졌다면, 대다수 신문이 그 유명한 김일성이 5개월여 뒤 전사했다고 보도한 것도 알려졌어야 한다. 그러나 해방 당시 사람들 중에 보천보 사건도, 그 사건을 김일성이 주도했다는 것도, 그 김일성이 전사했다고 보도된 것도 알거나 기억하는 사람은 거의 없었다.

- 한국의 일부 지역이 일제로부터 일시적으로 해방되었다는 의미가 있다.

- 1930년대에 만주로부터의 무장단체의 침입은 셀 수 없이 많았는데[25], 그때마다 그 지역이 일시적으로 해방되었다는 주장인가? 이보다는 차라리 일본인 거주자가 없는 조선인들만 사는 전국의 모든 마을들은 해방되어 있었다고 하는 것이 더 설득력이 있어 보인다.

- 독립군 최초의 국내진공이다.

- 마적, 비적까지 포함한 각종 만주 무장단체의 국내 침입은 무수히 많았고[25][26][27], 1934년 1월의 토성습격사건(土城襲擊事件), 1935년 2월의 동흥습격사건(東興襲擊事件)은 보천보 사건보다 더 큰 규모였으므로 이런 주장은 넌센스이다. 더구나 동북항일연군은 만주적화를 위한 중국공산당 만주성위 산하 무장조직으로 코민테른의 지휘를 받았으며, 조선 독립운동과는 별 관계가 없는 조직이다.

- 보천보 사건 당시 신문들은 이전에 있었던 동흥사건과[48][49][50] 독산사건도[51][52] 함께 거론하고 있었으므로, 당시 언론들은 최초의 국내 진공사건으로 인식하고 있지도 않았다.

- 무장투쟁이 끊어진 줄 아는 국민들에게 독립의 희망을 주었다.

- 실제는 보천보와 인근 지역 주민들이 공포에 떨며 피난가기 바빴다.[53] 만주로부터 무장단의 국내 침입은 보천보 사건 전에도 후에도 셀 수 없이 많았다. 과연 이들 때문에 독립의 희망을 가지게 되었는가?

- 기타 남한 학계와 언론의 보천보 전투 미화 사례

- 동아일보사는 1998년에 김일성(金一成)이라는 이름이 나오는 사건 당시 호외의 금판을 떠서 김정일에게 선물하였다.[54] 동아일보 1937년 11월 18일자에도 보천보 김일성이 피살되었다는 기사가 실렸는데도[55] 정말 모르고 그런 선물을 한 것일까?

- 남한 교과서도 보천보 사건을 중요하게 다루는 경우가 많다.[56][57][58]

이번 교과서 논쟁에서 꾸준히 거론되는 사건이 보천보 전투다. 1937년 6월 4일 동북항일연군 제1군 제6사가 조국광복회 조직원들과 함경남도 보천보에 침투해 경찰주재소 등을 습격한 사건이다. 북한은 이를 김일성 우상화에 활용한다.

현행 교과서들은 보천보 전투를 비중 있게 다뤘다. 금성·동아출판·미래엔·천재교육 등이 공통적으로 1937년 6월 5일자 동아일보 기사를 인용했다. 유일하게 김일성을 직접 언급한 동아출판은 “이 작전을 성공시킨 김일성 이름도 국내에 알려지게 됐다” “북한은 이 사건을 김일성 우상화에 이용하였다”고 썼다.

교육부는 당시 일본 군·경이 입은 미미한 피해를 교과서들이 과장했다고 평가한다. 김일성의 항일운동이 ‘가짜’란 주장이 제기되는 상황에서 무비판적으로 기술했다는 것이다. 하지만 학계의 생각은 다르다. 1930년대 항일무장투쟁 세력이 주로 만주, 연해주를 본거지로 활동했기에 국내 투쟁으로는 보천보 전투가 특징적이라고 본다. 특히 동아출판은 김일성 우상화에 이용되고 있음을 밝혀 문제될 게 없다는 입장이다.[57] - 역사적 사실 '보천보전투' 계속 외면할텐가 오마이뉴스 2005.08.17

- [답사기] 김정기 서원대 교수... 아직도 총탄자국 생생한 현장

보천보로 향하는 동안 1970년대 초 대학원에 다닐 때 운동권 선배에게서 귀동냥으로 들었던 이야기가 떠올랐다."김일성 장군이 독립투쟁한 것은 거짓이 아냐. 민족주의 진영이 기진맥진했던 1930년대에 김일성부대는 북만주를 휩쓸었을 뿐 아니라 국내 진공에도 성공했어. 대표적인 사례가 바로 보천보 전투지."

당시 충격적으로 다가왔던 이 이야기는 사실이었다. 남녘에서는 무장 독립투쟁의 대표적인 사례로 청산리 전투가 거론되지만 북녘에서는 보천보 전투를 으뜸으로 꼽고 있다. 그러나 남녘 교과서에는 보천보 전투가 기재돼 있지 않으며, 마찬가지로 북녘 교과서에는 청산리 전투에 대한 기술이 없다.- 보천보 현지를 직접 답사하고 온 김정기 서원대 교수는 남한에서 보천보 사건을 중요하게 다루지 않는다고 불만이 많다. 사건의 진실을 조금이라도 알고 하는 말일까?

- [평양NOW] '김일성 항일전공' 보천보전투 승리 86주년 연합뉴스 2023-06-02

- 동아일보 호외 보도…김일성, 해방 후 지도자 부상에 큰 역할

- 北 자력갱생 강조 속 보천보기념탑 도시에 '꽃제비' 사진 등장

보천보전투는 남북 화해 무드 속 2002년 검정에 통과된 고교 2,3학년용 한국근현대사 교과서들 가운데 일부에 처음으로 실려 논란이 된 바 있다. 한편에선 그의 항일투쟁 공로를 인정해야 한다는 목소리가 있는 반면 일각에선 북한이 날조한 영웅신화에 지나지 않는다는 지적도 존재한다.김대중 정부가 출범하고 남북 언론사 교류가 진행됐던 1998년 김병관 당시 동아일보 사장이 방북하며 자사의 보천보전투 호외 기사를 인쇄한 동판에 금을 입혀 선물한 일화도 유명하다.

신종대 북한대학원대학교 교수는 "동아일보 기사에서 보듯 북한학계에서 김일성의 보천보전투는 하나의 팩트(사실)"라면서 "다만 북한이 그 규모와 의미를 과장한 것"이라고 설명했다.

북한 김일성은 1945년 12월에도 보천보 사건을 알지도 못해

아래 기사는 평양에 사는 한일우(韓一宇)가 1945년 12월 김일성을 회견한 후 서울의 월간잡지 『민성(民聲)』[59]에 기고한 글인데, 남한 사람들에게 김일성이 가짜라는 말이 도는데 대한 해명과 함께 그를 선전할 목적의 기고로 보인다. 당시 북한 실정을 감안할 때 필자가 독자적으로 이런 일을 할 수는 없고 김일성 본인이나 소련군이 원해서 시켰을 것이다.

김일성이 가짜라는 말이 나도는 것에 대해서는 자신이 과거 경력은 전혀 이야기 하지 않고, 현재와 장래의 일에 대해서만 관심을 가졌기 때문에 그런 낭설이 나왔다고 변명하였다. 또 항일투쟁을 한 김일성이 맞다는 근거를 댈 필요를 느껴 자신과 아무 관련도 없는 1935년 2월의 동흥사건(東興事件)을 자신이 주도했다고 주장한다. 이는 명백한 거짓말이며, 동흥사건의 주역은 사건 당시부터 이홍광으로 알려져 있었다. 그가 1937년 6월의 보천보 사건을 주도한 6사장 김일성이 맞다면 불과 8년전 자신이 주도한 사건은 제쳐두고 10년전 남이 주도한 사건을 자신이 했다고 할 수는 없다. 그가 6사장 김일성이 아니기 때문에 보천보 사건을 몰라서 동흥사건을 끌어와 자신이 주도했다며 거짓말을 한 것이다. 1945년 12월에도 보천보 사건을 모르고 있는 북한 김일성은 6사장이 아니고, 본인도 모르는 보천보 사건 때문에 김일성 이름이 전국적으로 유명해졌다는 주장도 사실이 아니다.

- 《개선(凱旋)한 우리 팔티산 명장(名將) 김일성장군회견기(金日成將軍會見記)》 / 평양(平壤) 한일우(韓一宇) (1945년 12월 작성한 기고문)

- 월간잡지 『민성(民聲)』 제2권 제2호 서울 : 高麗文化社, 1946.01.20 (국립중앙도서관) p.4

그러면서도 自己의 過去, 또는 體驗談은 極히 避하고, 다만 現在와 將來의 「일」에만 關心을 가지었기 때문에, 한때 「가짜 金日成」이라는 流說까지 낳았었다。

이것은 最近 平壤裁判所에서 나온 同志의 判決文에 『元柱라는 金日成은 云云』하여 確實히 「같은」 金日成將軍임이 分明하여졌다。

一九三x年 겨울 어떤날 새벽, 平北 鴨綠江 上流 東興에는 突然 對岸 滿洲로부터 反滿軍 一隊가 警察署를 襲擊하여 警察官 多數를 죽이고 武器多數를 빼앗아가지고 凱旋의 나팔을 불며 悠悠히 돌아갔다。 日本軍警은 이 反滿軍이 누구인지도 모르고 쩔쩔 매고 있을 때에、 돌아온 人質이 다음같은 事實을 말하였다----

어떤 깊은 山中 密林地帶로 끌려갔는데、 거기에는 큰 共産村落이 있어 男女老若이 모두 즐기며 살고 있다는 것、 모두 每日같이 工夫를 하고 軍隊訓鍊을 한다는 것、 人質에게 씩錢을 주어 돌려보냈다는 것、 그밖에 軍人中에는 十八九歲의 美少女가 있어서 白馬를 타고 部下를 指揮하는 것을 보았다는 것 等。

북한 김일성이 보천보 사건 아닌 동흥사건을 주도했다는 말은 월간잡지 『이북통신(以北通信)』(1948.07.01)에도 나오는데 위 기사의 인용으로 보인다.[60]

김일성이 1942년에 쓴 《항련 제1로군 약사(抗聯 第一路軍 略史)》나, 소련 시절에 쓴 각종 보고서나 이력서에도 보천보 사건에 대한 언급이 전혀 없는 것도 당시 그 자신이 사건 자체를 몰랐기 때문인 것으로 보이며, 이 또한 그가 6사장이 아닌 증거가 될 수 있다.

필자 한일우는 자신이 동흥사건 때부터 김일성 이름을 알게 되었다고 주장하지만 이 역시 거짓말이다.

해방 당시 국내 사람들이 대부분 보천보 사건에 대해 모르고 있었다는 증거는 매우 많지만, 북한 김일성 본인도 모르고 있었다는 증거는 이것이 유일한 것같다. 그는 보천보 사건의 주역 6사장 김일성이 아닌 것이다. 보천보 사건도 유사한 여타 사건처럼 곧 잊혀지고 북한 김일성 본인조차 알지도 못했지만 나중에 재발견하여 자신의 엄청난 항일전공으로 날조 조작한 것이다. 이후의 수많은 역사 날조도 무명인사에 지나지 않았던 그가 소련의 앞잡이가 되어 소련군의 일방적 도움으로 집권하여 가짜라는 소리를 듣게된데 대한 컴플렉스에 기인하는 것으로 보인다.

- "平壤裁判所에서 나온 同志의 判決文에 『元柱라는 金日成은 云云』"한 것은 무슨 말인지 이해하기 어렵다. 북한의 어느 김일성 전기에도 그가 원주(元柱)라는 이름도 썼다고 한 것은 없는 것 같고, 이런 내용의 평양법원 판결문도 알려진 것이 없다. 어차피 남한 사람들이 확인할 수도 없는 평양법원 판결문을 핑계대어 남한에서도 확산되는 그가 가짜라는 소문에 급히 대응하느라 지어낸 말로 보인다.

실체적 진실

보천보 사건 주역 6사장 김일성(金日成)은 1937년 11월 전사

무엇보다도 중요한 진실은 보천보사건의 주역인 동북항일연군 2군 6사(師)의 사장(師長) 김일성(金日成)은 1937년 11월 13일 만주군 토벌대에 의해 사살되었고, 북한 김일성(金日成)과 다른 인물이라는 것이다. 북한 김일성은 그의 전사 후 같은 이름을 쓰며 선배 지휘관의 공을 가로챘다.

6사장 김일성의 신원이나 전사를 기록한 당시 문건은 현재 알려진 것만도 20여건이 넘는데, 모스크바 공산대학을 나온 인텔리라거나, 나이가 35~6세 가량이며 함경남도 출신이라고 하여 북한 김일성과 전혀 다른 인물인데다 당시 전사한 것이 분명하다. 보천보 사건의 김일성은 북한 김일성과 다른 사람이라는 후일의 증언도 많다.

대다수가 양민 약탈에 관한 기사이기는 하지만 동북항일연군 김일성 부대의 동태가 국내 신문에 자주 보도되는 것은 6사장 김일성이 활동하던 1936년 가을 ~ 1937년 말 기간과 제2방면군장 김일성이 활동하던 1939년 초 ~ 1940년 여름 기간이다. 1938년에는 김일성 부대의 활동보도가 거의 없다. 이것도 6사장 김일성은 실제로 1937년 말에 전사하고, 나중에 나타난 제2방면군장 김일성은 다른 사람(북한 김일성)이라는 증거로 볼 수 있다. 같은 사람이라면 유독 1938년에만 아무 활동도 하지 않고 있었을 이유가 없다.

1935년 동흥(東興) 습격사건이 보천보사건보다 더 큰 규모

- 보천보 습격 사건보다는 1935년 2월 13일 동북인민혁명군 1군 제1사장 이홍광(李紅光, 1910~1935)이 이끄는 부대가 경찰관 47명이 상주하는 경찰서가 있는 평안북도 후창군 동흥읍을 습격한 동흥습격사건(東興襲擊事件)이 훨씬 더 대담하고 일본에 준 타격도 더 크다. 동흥사건도 동아일보와 조선일보가 호외까지 간행하며 보도했고, 보천보 사건이 일어났을 때 당시 대다수 언론들은 동흥사건(東興事件)을 거론하며 제2동흥사건이라 칭하기도 했다.[61][62][63][64][65] 그러나 오늘날 보천보 사건은 김일성이 지휘했다는 이유로 널리 알려져 있으나, 이홍광이나 동흥사건을 아는 사람은 거의 없다.

- 북한의 과대한 미화 선전과, 이를 그대로 따르는 종북화된 남한 학계의 부화뇌동이 아니었더라면 보천보 사건도 동흥습격사건처럼 오늘날 아는 사람이 아무도 없이 잊혀졌을 사건에 불과했다. 잊혀졌을 사건이 김일성 우상화를 위한 북한의 대대적 선전 때문에 엄청나게 중요한 사건으로 둔갑해 있다.

- 1930년대에 만주의 각종 무장집단이 국경너머 조선으로 침입해온 크고 작은 사건은 일일이 셀 수도 없이 많았는데[25][26][27], 그 중 가장 큰 것이 동흥습격사건, 두번째가 보천보 사건이다. 그러나 보천보 사건도 수많은 침입 사건중의 하나였을 뿐 사람들의 기억에 오래 남을만큼 중요한 사건이 못되었기 때문에 동흥사건과 마찬가지로 곧 잊혀졌다. 해방 후 북한에 김일성이 집권하여 보천보 사건을 자신의 엄청난 항일공적이라며 대대적으로 선전했기 때문에 그때부터 다시 알려지게 된 것에 지나지 않는다.

1933년 독산(獨山) 사건, 1934년 토성(土城) 사건도 있었다.

1937년 6월 4일 보천보 사건이 일어났을 때 1935년의 동흥사건과 함께 만4년 전의 같은 날인 1933년 6월 5일 일어난 독산사건도 거론되었다.

- 김일성 일당 중(金日成 一黨 中)에는 여당원(女黨員)도 십여명(十餘名). 보천보 습격사건 후보 : 조선일보 1937.06.08 석간2 2 면

- 適中した兩氏の豫感, 殘念,只一足違ひ, 今さら慄然とさせられる普天堡事件の思出 경성일보(京城日報) 1937년 06월 11일 3면 1단

- 독립사건(獨立事件)이라 잘못 표기했으나 만4년전 1933년 같은 날이라 하여 독산사건(獨山事件)을 말하는 것이 명확하다.

1934년 1월 22일 밤 11시 30분 만주의 공산군 300여명이 평북 자성군 장토면 토성동(平北 慈城郡 長土面 土城洞)을 습격한 사건도 있었다. 이 사건의 규모도 보천보 사건보다 더 크지만 완전히 잊혀져 있고, 오늘날 아는 사람이 전혀 없다. 이 사건도 당시 동아일보, 매일신보 등이 호외를 간행하여 크게 보도했지만 보천보 사건과 달리 김일성과 관계가 없으니 철저히 은폐하고 있는 것이다.

보천보 사건보다 더 크거나 비슷한 규모였던 동흥습격사건과 토성습격사건이 완전히 잊혀져 있는 것처럼 해방 당시 보천보 사건도 잊혀져 거론하는 사람이 아무도 없었다. 이런 류의 사건들은 항일투쟁이라기보다 마적의 약탈사건에 가깝기 때문에 당시 사람들이 독립운동으로 인식했을 가능성도 별로 없다. 북한 김일성이 집권하고 나서 자신의 혁혁한 항일전공이라며 대대적으로 선전했기 때문에 보천보 사건만 유명해지게 된 것이다. 남한에서는 좌파들이 학계를 장악한 1990년대 이후 북한의 주장을 맹목적으로 따르면서 보천보 사건이 일반에 알려지게 되었다.

김일성 자필 《항련 제1로군 약사》에도 보천보사건 언급 없어

북한 김일성이 소련군에 있을 당시인 1942년에 중국인 상관 주보중(周保中, 1902~1964)의 지시를 받고 자필로 쓴 《항련 제1로군 약사 (抗聯第一路軍略史)》는[66][67][68][69][70] 김일성 자신이 속했던 동북항일연군 제1로군의 간략한 역사이다. 그런데, 여기에는 북한에서 간행된 각종 김일성 전기나 회고록과는 달리 자신의 엄청난 항일전공으로 내세우는 보천보 사건에 대해 단 한 마디 언급도 없다. 소련군 시절 작성한 이력서들에도 보천보 사건에 대한 말은 전혀 없다.[71][72] 해방 전에는 김일성 본인도 이 사건을 중요하게 여기지 않았다는 증거이다.

잊혀졌던 보천보 사건이 일반에 다시 알려진 시기

보천보사건은 국경지방에 자주 있었던 일과성 사건으로 당시에는 독산사건(獨山事件), 토성습격사건(土城襲擊事件)이나 동흥습격사건(東興襲擊事件)처럼 금방 잊혀졌다. 동아일보의 경우 보천보 사건 이듬해인 1938년 1월 1일부터 1960년 12월 31일 기간에 "보천보"로 검색해 보아도 보천보 사건에 대해 언급한 기사는 단 한 건도 없다.[73] 매일신보 등 다른 신문도 마찬가지이다. 해방 당시에도 이 사건을 거론하는 사람은 없었다. 보천보 사건 때문에 김일성 이름이 전국적으로 유명해졌다면 김일성이라 자칭하는 자가 평양에 나타났을 때 보천보의 영웅이 돌아왔다고 떠들석했어야 하겠지만, 그가 등장한 이후로 북한에서도 1946년까지는 이 사건에 대해 별 언급이 없었다. 실례로 『신천지』 1946년 3월호에 실린 《김일성장군 부대(金日成將軍 部隊)와 조선의용군(朝鮮義勇軍)의 중견간부(中堅幹部) 좌담회(座談會)》 기사[74], 『문화전선(文化戰線)』 창간호(1946.7.25)에 실린 한재덕(韓載德, 1911 ~ 1970)의 《김일성장군(金日成將軍) 개선기(凱旋記)》나,[75] 해방 1주년 기념으로 간행된 『우리의 太陽 : 김일성장군 찬양특집(金日成 將軍 讚揚特輯)』[76]에 실린 필자 미상의 《김일성 장군의 약력》(p.1), 한재덕의 《김일성 장군(金日成將軍) 유격대 전사(遊擊隊 戰史)》(p.3), 한설야(韓雪野)의 《혈로(血路)》(p.40) 등에도 보천보사건은 일체 언급되지 않고 있다. 1947년에 들어서야 이 사건을 김일성의 중요한 항일 업적으로 선전하기 시작하는데, 1947년 4월 30일 노동신문에 실린 조기천(趙基天,1913~1951)의 서사시 《백두산》이 대표적이다.[77]

북한이 보천보사건을 본격적으로 미화 선전하기 시작하는 것은 6.25 전쟁 휴전 후부터로, 1955년 6월에 양강도 보천군을 ‘보천보혁명전적지’로 명명하고 보천보전투승리기념비와 동상을 건립하기 시작하였다. 1956년 8월 종파사건 이후 항일무장투쟁의 상징으로 보천보전투에 대한 대대적인 선전을 전개했다. 보천보혁명전적지를 중심으로 전투진행과정을 보여주는 보천경찰관주재소, 포대, 전투지휘장소, 곤장덕 등 보천보전투관련 장소들을 당시의 모습으로 복원하고 1962년에 보천보전투 25주년을 맞아 김일성 동상을 완공했다. 또 보천보전투 30주년인 1967년 6월 4일에 양강도 도 소재지인 혜산시의 도심 중앙에 보천보전투승리기념탑을 건립하고 중앙과 도급 간부들과 군인, 청년, 근로자 등 5만여 명의 군중들을 제막식에 참가시켰다.[78] 김일성 집권 후 벌인 이러한 대대적 선전의 결과로 잊혀졌던 보천보 사건이 유명해지게 된 것이다.

남한에서는 해방 당시는 물론이고 그후로도 한동안 이 사건에 대해 아는 사람이 거의 없었고, 전혀 거론된 바도 없었다. 남한 신문에 1945년 11월 중순 이후 평양에 나타난 북한 김일성에 대한 기사가 더러 실리지만[79] 그를 항일영웅이라 치켜세우던 조선인민보(朝鮮人民報)나 해방일보(解放日報) 등 좌익계열 신문들조차 보천보 사건에 대해서는 전혀 언급하지도 않았을 뿐만 아니라, 미사여구만 늘어놓았을 뿐 그에게 무슨 항일투쟁 공적이 있는지 구체적으로 밝히지도 못했다.[80][81][82] 1930년말 만주 회덕현(懷德縣) 오가자(五家子) 시절 북한 김일성의 지인이었던 최형우(崔衡宇, 1905~1950)가[83] 1946년 서울에서 간행한 《해외조선혁명운동소사(海外朝鮮革命運動小史) 제이집(第二輯)》에도 그의 동북항일연군 활동에 대한 이야기가 나오지만[84], 구체적 내용은 없이 찬양 일변도의 말만 늘어놓고 있는데, 물론 보천보 사건에 대해서도 아무 언급이 없다. (최형우는 서울에서 김일성에 아부하는 내용의 책까지 내고서도 북한으로 가지는 않았는데, 6.25 때 인민군에 붙잡혀 처형 당했다. 북한에서 1990년대에 복권되었다고 하며, 김일성 회고록에는 뒤늦게 최형우(최일천)를 칭찬하고 있다.[85])

그런데 해방 직후 김일성 수행기자를 하면서 평양민보 편집국장을 지낸 한재덕(韓載德, 1911 ~ 1970)이 1959년 2월 귀순하면서 그가 처음으로 이 사건에 대해 언급하였다.[86] 이후 다른 문헌에서도 북한 김일성의 경력으로 보천보사건을 더러 기록하기 시작한다.[87] 하지만 그 이후로도 일반인들은 이 사건에 대해서 거의 모르고 일부 학자들이나 거론하는 것에 그쳤다. 일반인들에게까지 이 사건이 많이 알려지는 것은 학계가 노골적으로 종북성향을 띠면서 김일성을 항일영웅으로 미화하기 시작하는 1990년 이후이다.

이런 것만 보아도 보천보 사건 때문에 김일성 이름이 전국적으로 유명해졌다는 주장은 전혀 사실이 아닌 것을 알 수 있다. 이런 주장은 가짜로 알려진 북한 김일성을 진짜로 만들기 위해 동아일보가 발행한 호외를 핑계로 아무 근거도 없이 지어낸 것이다. 1930년에 있었던 혈성결사대(血成决死隊) 김선학(金善學) 사건[39]은 동아일보가 호외를 3차례나 간행하며 보도했지만[40] 이 때문에 김선학이 전국적인 유명 인물로 부상한 적도 없다. 보천보 사건과 유사한 1934년 1월의 토성습격사건도 동아일보와 매일신보가 호외를 간행하여 보도했지만 오늘날 이 사건을 아는 사람이 없다. 이처럼 일제시대에 호외 간행은 자주 있었지만 대중 전달력은 미약했고, 보천보 사건의 호외 간행으로 김일성 이름이 하루 아침에 전국적으로 유명해졌다는 주장은 근거없는 것이다.

북한에 김일성이 집권하여 자신의 항일공적으로 대대적으로 선전했기 때문에 보천보 사건이 유명해진 것이며, 김일성이 집권하지 않았더라면 보천보사건도 토성습격사건이나 동흥습격사건처럼 계속 잊혀졌을 것이다. 나아가 보천보 사건의 당사자인 6사장 김일성은 1937년 11월 전사했으므로 북한 김일성은 남의 공을 가로챘을 뿐, 그 사건의 당사자도 아니다.

보천보 사건 관련 김일성 우상화물

위에서 본대로 해방 직후까지도 북한 김일성은 보천보 사건이 있었는지 알지도 못했지만, 나중에 자신과 이름이 같은 6사장 김일성이 주도한 사건인줄 파악하고는 자신의 어마어마한 항일 전공으로 둔갑시키고, 보천보 일대를 엄청난 항일전적지로 꾸며 자신의 우상화 교육에 이용했다.

- 북한, ‘보천보전투’ 기념일 김일성 총·망원경 공개 DailyNK - 2013.06.04

- 보천보전투(普天堡戰鬪) : [한국민족문화대백과사전] - 한국학중앙연구원

- (보천보 사건 관련 지도 및 사진들이 다수 올라 있음.)

- 보천보혁명박물관(普天堡革命博物館) 한국민족문화대백과사전

- 1955년 8월 7일 개관한 양강도 보천군 보천읍에 있는 박물관.

- 보천보전투승리기념탑(普天堡戰鬪勝利記念塔) - 북한지역정보넷

- 1967년 만수대창작사 조각창작단이 제작한 것으로 양강도 혜산시 탑성동 괘궁정마루에 있다. 높이는 38.7 m, 길이는 30.3 m.

보천보 사건 당시 북한 김일성이 대중을 모아놓고 연설을 했다고 주장하는 장면 그림 : 정관철(鄭寬徹, 1916~1983)이 그린 유화 "보천보의 횃불" (1960년 개작으로 추정). 그는 같은 주제의 그림을 1948년에 처음 그렸고, 몇 차례 개작했다.[88] 캄캄한 밤에 사람들의 얼굴이 대낮처럼 뚜렷이 보이는 것도 실제 상황과 전혀 맞지 않는다.

보천보에 세워진 김일성 동상.[91]

김성주(가짜 김일성)가 46세이던 1958년 보천보혁명전적지를 둘러보는 모습.[92]

참고 자료

- 제73회 제국의회 설명자료 : 공비 최현 및 김일성 일당의 선내 침입사건 경찰청 경무국, 1937년 12월

- 보천보 사건 및 그 전후의 조선국경 침입사건 보고

관련 링크

- [김씨 일가의 거짓과 진실] 보천보 전투 자유아시아방송 (RFA) 2010-09-21

- 보천보 사건 총사령 김일성의 죽음 - 아시아투데이 2005. 8. 17

- 보천보전투(普天堡戰鬪) 한국민족문화대백과사전 - 한국학중앙연구원

- 보천보혁명박물관(普天堡革命博物館) 한국민족문화대백과사전 - 한국학중앙연구원

- 보천보 습격 - 위키백과

- 보천보(普天堡)전투 - 문화콘텐츠닷컴

- Battle of Pochonbo wikipedia

- 普天堡の戦い ja.wikipedia

- 普天堡战役- 维基百科 (zh.wikipedia)

함께 보기

각주

- ↑ 襲來한 崔賢一味를 警務當局絶滅企圖 事態를 重視하고 第一線督勵 普天堡事件續報 매일신보(每日申報) 1937년 06월 06일

- ↑ 조선총독부관보 제3170호 부록 : 1937-08-09 p.14의 1단 : 함경남도 순사로 훈공등급 8등의 서훈을 받았는데 보천보 사건과 관련이 있는 듯하다.

- ↑ 3.0 3.1 혜산사건 판결서(惠山事件 判決書) : 함흥지방법원 1941년 8월 28일 (金正柱 編, ≪朝鮮統治史料≫6, 東京:韓國史料硏究所, 宗高書房, 1970), p.662

- ↑ 白頭山記(6), 普天堡 매일신보(每日申報) 1921년 09월 04일 1면 3단

- ↑ 공비 최현 및 김일성 일당의 선내 침입사건 제73회 제국의회 설명자료, 경찰청 경무국, 1937년(소화12년)

- ↑ 普天堡 襲擊事件 被害判明(보천보 습격사건 피해판명) 동아일보 1937-06-07 석간 2면 1단

- ↑ 國境死守の七勇士壯烈,討匪戰に散る, その他生命危篤三名,重傷四名, 英靈を署葬に弔ふ, 普天堡今や平穩 경성일보(京城日報) 1937년 06월 07일 1면 1단

- ↑ 凄慘(처참)한 普天堡市街(보천보시가) 避難者 續出狀態(피난자 속출상태) 1937.06.07 조선일보 2면

- ↑ D-Story 59 : 김일성 이름 알린 '보천보 전투' 특종호외 동네 : 동아미디어 그룹 공식블로그 2010-11-22

- ↑ D-Story 61 : 동아일보 속의 김일성 동네 : 동아미디어 그룹 공식블로그 2010-12-08

- ↑ 공비 최현 및 김일성 일당의 선내 침입사건 : 1937년 경찰청 경무국 제73회 제국의회 설명자료 (조선총독부 기록물) : 원문 바로 보기 : 맨 뒤에 양측 피해 상황이 나옴.

- ↑ 12.0 12.1 食糧缺乏(식량결핍)으로 來襲(내습) 1937.06.14 동아일보 2면

- ↑ 金日成一派八十名 十四道溝에 出現 金品多數强奪移住同胞拉去 目下追擊隊嚴探中 매일신보 [每日申報] 1937년 06월 17일 8면

- ↑ 不安(불안)한 長白一帶(장백일대) / 金日成系 三百名(김일성계 삼백명) 官房子(관방자)를 襲擊(습격) 澱粉燕麥等 食糧奪去(전분연맥등 식량탈거) 동아일보 1937년 6월 23일자 석간 2면

- ↑ 金日成一派等百餘(김일성일파등백여) 十八道溝(십팔도구)에 出現(출현) 七名(칠명)을 拉去(납거), 食糧 其他(식량 기타)를 奪去(탈거) 1937.07.11 동아일보 2면

- ↑ 비적 김일성 일파(匪賊 金日成一派)는 식량난(食糧難)으로 대곤경(大困境) : 부근부락(附近部落)에서 식량 약탈중(食糧 掠奪中) 월경(越境)할 우려(憂慮)도 불무(不無) 매일신보 1937년 07월 12일 2면 4단

- ↑ 長白縣(장백현)에 燒失(소실)된 家屋(가옥) 勿驚(물경)! 千百餘戶(천백여호) 1937.07.27 동아일보 2면

- ↑ 『한민(韓民)』 1936년 11월 30일자 독립기념관 한국독립운동정보시스템

- ↑ 대한민국임시정부자료집 35권 한국국민당 Ⅰ > 해제 한국사 데이터베이스

- ↑ 20.0 20.1 頭目은 金日成 대부분이 조선인이라고, 관헌과 흡사한 복장입어 十六道溝의 賊狀 매일신보 [每日申報] 1936년 09월 11일 2면 1단

- ↑ 21.0 21.1 探照燈으로 鮮內偵察 長白縣廳을 襲擊하고 惠山邑을 進擊爲計 咸南對岸金一成一派共産匪 武裝警官出動待機 매일신보 [每日申報] 1936년 10월 23일 7면 1단

金日成一派 再襲을 豪言 長白縣警務局서 出動 매일신보 [每日申報] 1936년 10월 23일 3면 1단 - ↑ 22.0 22.1 공비 김일성파 내막(共匪金日成派內幕) : 매일신보 1936년 11월 27일 (11월 26일 석간) 3면

- ↑ 서재진, 『김일성 항일무장투쟁의 신화화 연구』 통일연구원 연구총서 2006-11 / 2006-12-26 (국립중앙도서관 원문 보기) pp.202~203.

- ↑ 中共延边州委党史研究所编, 《东满地区革命历史文献汇编》 上冊 (中共延边州委会党史研究室, 2000年) : 抗联第一路军 一九三二年至一九四○年 主要战斗统计表(节选) (一九四一年初) pp.796~813. ; 一九三七年 (抗联二军) pp.808~809.

- ↑ 25.0 25.1 25.2 25.3 1920년~1936년간 국경 3도 비적 누년 상황표 (國境三道 匪賊 累年 狀況表) (대정9년 -소화11년) 조선총독부 경무국 경무과 (원문 바로보기)

- ↑ 26.0 26.1 26.2 국경지방에서의 치안 상황 : 제73회 제국의회(帝國議會) 설명자료 昭和12年(1937년) 조선총독부 경찰청 경무국 : (원문 바로 보기) - p.6 : 1932년~1937년 9월 기간 대안비적 선내침입누년표(對岸匪賊 鮮內侵入 累年表) / p.7 : 압록강·두만강 대안 마비적(馬匪賊) 출몰 누년표 (1932~1937.9)

- ↑ 27.0 27.1 27.2 이명영(李命英, 1928~2000), (26) 眞僞 金日成 列傳 | 이홍광과 동흥사건 중앙일보 1974.06.05 종합 3면

- ↑ “보천보전투, 조작된 항일무장투쟁 신화” 자유아시아방송 2017-06-07

- ↑ 노영택, 日帝時期의 文盲率 推移 國史館論叢 第51輯 (국사편찬위원회, 1994-06-20)

- ↑ [공화국 대한민국] 3.까막눈 조선이 문화를 창조하게 된 대서사극: 문맹률 90% 나라에서 문화강국 대한민국으로 박종인의 땅의 역사 2023년 6월

- ↑ 일장기말소사건(日章旗抹消事件) - 한국민족문화대백과사전

- ↑ 今日(금일) 本報 解停(본보 해정), 今日 夕刊(금일 석간)부터 發行(발행) 1937.06.02 동아일보 1면

- ↑ 무장단 오십명 출현(武裝團 五十名 出現) 경관 4명(警官 四名)을 살상(殺傷), 혜산진 관내 독산 대안(惠山鎭 管內 獨山 對岸)에서 오일(五日) 아침 격전(激戰) 끗헤 조선일보 1933.06.07 석간 2면 : 호외재록(號外再錄)

- ↑ 국경방면(國境方面)의 무장단(武裝團), 경관대(警官隊)를 포위사격(包圍射擊), 경관 고전(警官苦戰), 전사 6명(戰死六名), 5일(五日) 함남 혜산진 대안(咸南 惠山鎭 對岸)의 사변(事變) 조선중앙일보 1933년 06월 07일 02면 : 호외재록(號外再錄)

- ↑ 본지호외발행(本紙號外發行) 조선일보 1934.01.24 석간1면 : 본사(本社)에서는 이십삼일(二十三日) 자성군하(慈城郡下)의 토병습격사건(土兵襲擊事件)으로 호외(號外)를 발행(發行)하엿습니다.

- ↑ 三百餘의 大匪賊團 昨夜中江鎭에 侵入 放火와 掠奪의 警急을 듯고 警官과 守備隊가 出動擊退 매일신보(每日申報) 1934년 01월 24일 석간 7면 : 호외재록(號外再錄)

- ↑ 본보 호외 발행(本報號外發行) 조선일보 1935.02.14 조간 1면 : 본사(本社)에서는 십삼일 후창군내(十三日 厚昌郡內)에 공군(共軍)이 출현(出現)한 사건(事件)에 관(關)하야 호외(號外)를 발행(發行)하엿습니다

- ↑ 共軍大部隊 越境襲來(공군대부대 월경습래) 조선일보 1937-06-06 석간(5일 토) 2면 : 호외재록(號外再錄)

- ↑ 39.0 39.1 長湖院銃劍犯人(장호원총검범인)은 血成决死隊金善學(혈성결사대김선학) 1930.12.16 동아일보 2면

- ↑ 40.0 40.1 三次號外發行(삼차호외발행) 1930-12-16 동아일보 2면 2단

- ↑ 長湖院駐在所事件犯人遂に逮捕さる, 淸州郡江外面深中里にて 경성일보(京城日報) 호외(號外) 1930년 12월 14일 / 長湖院駐在所を襲った犯人遂に逮捕さる, 昨夕忠北淸州郡江外面で鳥致院署員の手に 경성일보(京城日報) 제2호외(第二號外) 1930년 12월 15일

- ↑ 長湖院犯人 金善學(장호원범인 김선학)은 共產黨員 直接行動 目的(공산당원직접행동목적)쿄 潜入(잠입) 조선일보(朝鮮日報) 호외(號外) 1930년 12월 15일

- ↑ 天下의 耳目을 驚動시킨 長湖院犯人運盡就縳, 戰兢턴 畿湖於是乎安賭 劇的大事件 完全解決 매일신보(每日申報) 호외(號外) 1930년 12월 15일

- ↑ 長湖院の銃器窃取犯人果然不逞團血成隊の一味, 神出鬼没捜査隊を飜弄せるが惡運盡きて遂に鳥致院署に檢擧, その逮捕顚末と彼の素性 조선신문(朝鮮新聞) 호외(號外) 1930년 12월 15일

- ↑ 先生(선생)의 꾸지람 듯고 生徒(생도)가 飮毒 自殺(음독 자살)! 조선일보 1938-02-23 호외 1

- ↑ 朝鮮敎育令改正(조선교육령개정) 今日 樞府(금일 추부)서 可決(가결) 조선일보 1938-02-23 호외 2

- ↑ 本社(본사) 金(김)회장등 방북단 평양도착 1998.10.21 동아일보 1면

- ↑ 함남국경(咸南國境)에 제2동흥사건(第二東興事件) 매일신보(每日申報) 1937년 06월 06일 02면 01단

장백밀림(長白密林)을 근거(根據)로 국경선(國境線)에 출몰(出沒) 동아일보 1937-06-08 조간 2면 3단 - ↑ 김일성 일당 중(金日成 一黨 中)에는 여당원(女黨員)도 십여명(十餘名). 보천보 습격사건 후보 : 조선일보 1937.06.08 석간2 2 면

금후 일층 긴장(今後一層緊張) 적극적 대책강구(積極的對策講究) 대천부대(大川部隊)는 비장(悲壯)한 바 잇섯다 조선일보 1937.06.13 석간 2면 - ↑ 東興事件同樣に殘虐ならん /思ひ出の一 昨年の襲擊 경성일보 1937년 06월 06일 / 共産匪二百名越境し郵便所,學校等を襲ふ, 雜貨商を銃殺の上放火, 惠山鎭上流普天堡を全滅 경성일보(京城日報) 1937년 06월 06일

- ↑ 김일성 일당 중(金日成 一黨 中)에는 여당원(女黨員)도 십여명(十餘名). 보천보 습격사건 후보 : 조선일보 1937.06.08 석간2 2 면

- ↑ 適中した兩氏の豫感, 殘念,只一足違ひ, 今さら慄然とさせられる普天堡事件の思出 경성일보(京城日報) 1937년 06월 11일 3면 1단 : 독립사건(獨立事件)이라 잘못 표기했으나 만4년전 1933년 같은 날이라 하여 독산사건(獨山事件)을 말하는 것이 명확하다.

- ↑ 피습(被襲)된 보천보(普天堡) : 재습(再襲)의 공포에 떠는 주민 남부여대(男負女戴)로 피난 : 동아일보 1937-06-09 석간 2면 1단

- ↑ 김일성 보천보전투 다룬 신문 순금으로 원판 떠 김정일에 선물 : 동아일보 방북 취재단 1998년에 OhMyNews 2001.08.23

- ↑ 김일성피살(金日成被殺)? 1937년 11월 18일자 동아일보

- ↑ 2011년판 한국사 교과서 교육부

- ↑ 57.0 57.1 [역사교과서 편향성 논란 해부]‘보천보 전투’ 상세히 소개 → 항일운동 대표사례 불가피 - 국민일보 2015-10-20

- ↑ [집중분석] 국사 교과서 편향성 논란 : 월간조선 2015년 2월호

- ↑ 민성(民聲) - 한국민족문화대백과사전

- ↑ 월간 『以北通信』 제3권 제5호 (三八社, 1948.07.01) : p.10 《北朝鮮暗黑王 金日成夫人 金靜淑自殺未遂事件》

- ↑ 함남 국경에 제2동흥사건 : 매일신보 1937년 6월 6일 2면 1단

- ↑ "장백밀림(長白密林)을 근거(根據)로 국경선(國境線)에 출몰(出沒)" 동아일보 1937년 6월 8일 2면 / 綠陰(녹음)에 숨은 數千共匪(수천공비) 再襲(재습)코저 頻繁(빈번)히 移動(이동) 1937.06.13 동아일보 2면

- ↑ 金日成一黨中(김일성일당중)에는 女黨員(여당원)도 十餘名(십여명) 1937.06.08 조선일보 2면 / 今後一層緊張(금후일층긴장) 積極的對策講究(적극적대책강구) 大川部隊(대천부대)는 悲壯(비장)한 바 잇섯다 1937.06.13 조선일보 2면

- ↑ 共産匪二百名越境し郵便所,學校等を襲ふ, 雜貨商を銃殺の上放火, 惠山鎭上流普天堡を全滅 경성일보(京城日報) 1937년 06월 06일 2면 1단

- ↑ 東興事件以來の不祥事 조선신문(朝鮮新聞) 1937년 06월 07일 2면 1단

- ↑ 《抗聯 第一路軍 略史》, 『東北抗日聯軍 史料(下)』, 東北抗日聯軍 史料 編寫組, 中國共産黨史 資料出版社, 1987, pp.665~679

- ↑ 중국어 원문 보기 : 《抗联第一路军略史》 东北抗日联军史, 哈尔滨市人民政府地方志办公室 (哈爾濱市人民政府地方志辦公室)

- ↑ 자료발굴 1942년에 김일성이 육필로 쓴 항일연군 제1로군 약사》 역사비평 1992년 여름호(통권 19호), 1992.5, 403-414 : 중국어 원문의 번역

- ↑ 《金日成의 自筆 빨치산 日誌》 김찬정(金贊汀), 新東亞. 390('92.3) pp.380-393 /東亞日報社

- ↑ <다시쓰는한국현대사>7.東北항일聯군활동기 金日成자필보고서 중앙일보 1995.02.20

- ↑ [단독] 김일성 소련 ‘붉은군대’ 이력서 단독입수, 16개항 경력 관련 질문에 답변 [주간조선 2551호] 2019.04.01

[단독] “김일성이 이끌던 조선인 단독 부대는 없었다” : ‘김일성 이력서’ 발굴한 러시아인 학자 표도르 째르치즈스키 [주간조선 2551호] 2019.04.01 - ↑ 가브릴 코로트코프(Gavril Korotkov, 1925~ ) 저, 어건주 역, 《스탈린과 김일성 [권1, 권2]》(동아일보사, 1993) pp.163~164

- ↑ 동아일보 검색 네이버 뉴스라이브러리

- ↑ 金日成將軍 部隊와 朝鮮義勇軍의 中堅幹部 座談會 / 서울新聞社 編 『신천지』 제1권 제2호 (1946년 3월) pp.230-237

- ↑ 『문화전선(文化戰線)』창간호, 북조선예술총연맹(北朝鮮藝術總聯盟) 1946.7.25

- ↑ 『우리의 太陽 : 김일성장군 찬양특집(金日成 將軍 讚揚特輯)』 평양(平壤) : 북조선예술총연맹(北朝鮮藝術總聯盟), 1946. 8.15

- ↑ 백두산(白頭山) 한국민족문화대백과사전 : 여기의 해설도 단순히 김일성을 찬양하는 어용 작품을 지나치게 과대평가하고 있다. 권력자를 우상화하고 찬양하는 글은 문학이 아니라는 지극히 당연한 사실도 김일성에게만은 예외인가?

- ↑ 건축조형상징물 동상 건립 자유북한방송 (RFA) 2019-05-14

- ↑ 대한민국 신문 아카이브 국립중앙도서관 고신문 검색

- ↑ 조선의 청년 영웅 김일성 장군을 환영 - 해방일보(解放日報) 1945년 11월 5일

- ↑ 권용호(權勇浩), 조선이 낳은 청년 영웅 내가 아는 김일성 장군 (상) - 해방일보(解放日報) 1946년 4월 8일 / 권용호(權勇浩), 조선이 낳은 청년 영웅 내가 아는 김일성 장군 (하) - 해방일보(解放日報) 1946년 4월 9일

- ↑ 지도자 군상 - 김일성론 : 조선인민보(朝鮮人民報) 1946년 4월 12일 1면

- ↑ 새전기 「세기와 더불어」 허동찬씨의 분석 (신고 김일성자서전연구:46) 서울신문 1993-03-30 6면

- ↑ 최형우(崔衡宇), 《해외조선혁명운동소사(海外朝鮮革命運動小史)》 제이집(第二輯), (서울 : 동방문화사, 1946년 2월 23일) pp.66~69 ;

《이제는 말할 수 있다 : MBC 특별기획. 제48회, 김일성 항일투쟁의 진실》 (서울 : 문화방송 시사제작국, 2002) pp.326~333. - ↑ 김일성 회고록 《세기와 더불어》 2권 제4장 9.《리상촌》을 혁명촌으로; 《세기와 더불어》제2권 제4장 10. 잊을수 없는 사람들

- ↑ 한재덕(韓載德), 金日成(김일성)을 告発(고발)한다 (24) 동아일보 1962.05.28. 2면

- ↑ 解放(해방)18년 北韓(북한)은 어떻게變(변)했나? : 「平壤 金日成(평양 김일성)」의 正體(정체) 1963.08.15 경향신문 3면 : 金日成(김일성)이가 가장 굉장히 내세우는 所謂(소위) 普天堡事件(보천보사건) 때에도...

『북한총감(北韓總鑑): 1945-68』 부록(附錄) 《북괴인명록(北傀人名錄)》의 金日成(김일성), (서울 共産圈問題硏究所 1968)pp.1026 ~ 1027 - ↑ 이주현, 정관철(鄭寬徹, 1916-1983)의 1950년대 인물화 연구: 소련과의 관계를 중심으로 미술사학보 2018, no.51, pp.85 - 114

- ↑ Piotr Vasiliev(1909~1989), Speech by VI Lenin on Red Square. May 1919.

- ↑ 이라클리 토이쩨(Irakliy Toidze, 1902-1985)의 <연설하는 레닌> 그림

- ↑ 보천보에 세워진 김일성 동상.

- ↑ 1956년 '보천보 전적지'를 둘러보는 김일성 연합뉴스 2015-08-01